Ungewollte Kinderlosigkeit: Auswirkungen auf die Paarbeziehung

Prof. Dr. Corinna Onnen

Kinderlosigkeit in einer Ehe wird oft als abweichendes Verhalten gesehen. Der dadurch entstehende soziale Druck wird durch die Entwicklung moderner reproduktionsmedizinischer Behandlungsverfahren noch verstärkt und seitens der Paare eine zuverlässige Behebung durch die technischen Interventionen erwartet. Die Erfolgschancen der verschiedenen Therapiemethoden sind jedoch gering. Der Beitrag nimmt die Perspektive der betroffenen Paare ein und entwickelt ein Modell der Stressverarbeitung, dessen Stufen ausführlich diskutiert werden.

Fallbeispiel:

Marianne und Klaus Steincke, Hannover

Fast sechs Jahre sind die 34-jährige Marianne, und ihr Mann Klaus, 36 Jahre, nun schon verheiratet. Für beide stand schon lange vor dem Hochzeitstermin fest – und daraus machten sie auch keinen Hehl –, dass sie sich mindestens zwei Kinder wünschten und auch gemeinsam großziehen würden.

Vor fast zehn Jahren bezogen sie ihre erste Wohnung – eine günstige Drei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern von Hannover, und sie nannten das dritte Zimmer ihr "Kinderzimmer".

Als sie zwei Jahre verheiratet waren, Marianne "auf die dreißig" zuging und die Verwandtschaft fast unerträglich wurde in ihrem Nachfragen, ob sich denn nun endlich ein Kind einstellen würde, sprach Marianne zum ersten Mal mit ihrem Gynäkologen über ihren starken und bislang unerfüllten Kinderwunsch.

"Irgendwie hatte ich die Gedanken, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte, völlig verdrängt – ich wollte sie einfach nicht zulassen... Damals konnte ich das Wort 'unfruchtbar' nicht einmal aussprechen."

Als der Gynäkologe "Eileiterverschluss" diagnostizierte, hatte sie das Gefühl, nur eine "halbe" Frau zu sein. Klaus reagierte sehr verständnisvoll; jedoch konnten sich beide nicht damit abfinden, niemals eigene Kinder haben zu können, so dass sie sich zu einer In-vitro-Fertilisation (IVF) entschlossen: Dabei wurden Marianne Eizellen entnommen und mit den Samenfäden von Klaus in einer kleinen Glasschale befruchtet. Gelingt es einem Samenfaden, eine Eizelle zu befruchten, werden Marianne die so entstandenen Eizellen wieder eingepflanzt, und sie kann eine normale Schwangerschaft erleben und ein Kind austragen.

Von etwaigen Risiken, z.B. den Nebenwirkungen der hohen Hormongaben für Marianne, oder einer sehr geringen Erfolgsquote, überhaupt schwanger zu werden, geschweige denn der Wahrscheinlichkeit ein Kind zu gebären, sprach niemand . Beide erzählten jedoch niemandem im Freundeskreis und in der Verwandtschaft von dem künstlichen Zeugungsversuch – schließlich wollten sie keinem die komplizierte und peinliche Prozedur erklären und täglich Rede und Antwort stehen müssen. Zwei dieser und noch weitere zwei Versuche innerhalb der folgenden zwei Jahre schlugen fehl, bis das Paar schließlich realisierte, dass es sich auf ein Leben ohne eigene Kinder wohl einstellen müsse.

Seitdem ist Marianne in therapeutischer Behandlung, von der sie sich erhofft, ihre psychischen Probleme wieder in den Griff zu bekommen. Ihr "Kinderzimmer" haben Marianne und Klaus schon als "Gästezimmer" umgewidmet.

Dieses Fallbeispiel ist eines von vielen Schicksalen eines ungewollt kinderlosen Paares.

Kinderlosigkeit in historischer Perspektive

Während auf der einen Seite die Zeitschriften nur so vor Erfolgen der modernen Reproduktionstherapien strotzen, mehren sich gerade wieder in der letzten Zeit fragende Stimmen. Das Oktober Heft 44/2000 des Stern Magazins widmete eine mehrseitige Reportage der Diskussion der Frage, ob “in Deutschland alles erlaubt sein sollte, was in anderen Ländern längst praktiziert wird” und warnte mit Beispielen wie “Greise, Homosexuelle oder Tote können Mütter oder Väter werden”, dieses allerdings mit unabsehbaren Folgen für die Gesellschaft und – was offensichtlich noch schlimmer zu sein scheint – mit juristischen Folgen.

In der Regel befassen sich diese und ähnlich gelagerte Artikel mit gesellschaftlichen Konsequenzen, die sich aus der Anwendung der medizinischen Therapien ergeben; sie sind höchst normativ geprägt und – sofern überhaupt Beispiele angeführt werden – berichten diese nur von Erfolgen.

Was aber mit den Paaren geschieht, die sich einer Reproduktionstherapie unterziehen, wie es dazu kam, wie sie sie erlebten und wie sie sie verarbeiteten soll Gegenstand des folgenden Berichtes sein. Ich beziehe mich dabei auf eigene empirische Studien.

Den Ausgangspunkt dieser Studien bildete der Tatbestand, dass Kinderlosigkeit in einer Ehe kein modernes Phänomen ist. Sie wurde zu allen Zeiten der Geschichte als etwas Unnatürliches und Abweichendes wahrgenommen. Meistens war sie organisch bedingt, und man begegnete ihr in der Regel mit Skepsis und Geringschätzung.

Unter historischer Perspektive – so wie auch meistens heute noch – musste der Realisierung eines Kinderwunsches immer die Eheschließung vorangehen. Auf diese Weise entstand zwischen Eltern und ihren Kindern ein gegenseitiger Verbindlichkeitscharakter, z.B. im Hinblick auf Kranken- und Altersversorgungen sowie Erbschaftsregelungen. Nicht zuletzt deshalb wurde Heiraten so selbstverständlich mit Kindern verbunden, dass Kinderlosigkeit als Entscheidung gar nicht möglich war.

Kinderlose Ehen gab es dennoch in der Geschichte zu allen Zeiten, in allen Kulturen und in allen Schichten. Sie war in der Regel medizinisch bedingt und galt deshalb als etwas "Unnatürliches"und "Abweichendes" und es wurde ihr mit großer Skepsis begegnet. Vor allem Frauen wurden diskriminiert:

- Kinderlosigkeit stellte in vielen Kulturen noch bis zur Jahrhundertwende einen Trennungs- bzw. Scheidungsgrund dar, indem z.B. der Ehemann die Möglichkeit der Verstoßung seiner Frau hatte.

Die Mittel, die gegen Kinderlosigkeit angewendet wurden, zeigen, wie angstbesetzt man sich dagegen wehrte:

- Es wurden z.B. Wallfahrten unternommen und rituelle Handlungen durchgeführt.

- Badekuren, Zaubertränke und andere abergläubische Handlungen

konnten jedoch nicht verhindern, dass Kinderlosigkeit letztlich als Schicksal akzeptiert werden musste.

Selbst heutzutage wird Kinderlosigkeit in einer Ehe immer noch als abweichendes Verhalten gesehen:

- Kinderlose Paare werden häufig als "selbstsüchtig", "egoistisch", "verantwortungslos", "a-religiös", "weniger angepasst", "weniger hilfsbereit", "weniger reif" und "weniger glücklich" gesehen, wie amerikanische Untersuchungen belegen – und zwar unabhängig davon,ob sie freiwillig oder unfreiwillig kinderlos sind.

Für die ungewollt kinderlosen Partner kann auf diese Weise ein enormer sozialer Druck entstehen, der durch die Entwicklung moderner reproduktionsmedizinischer Behandlungsverfahren sogar noch verstärkt werden kann:

- Denn spätestens seit der Geburt des ersten "Retortenbabys" Louise Brown in England im Jahr 1978 und der öffentlichen Diskussion darüber scheint sich für die betroffenen Paare als letzter Ausweg immer stärker die Meinung durchzusetzen, dass die Entwicklung der modernen Medizintechnologie so weit fortgeschritten ist, dass Kinderlosigkeit nun mit Hilfe der Technik zuverlässig behoben werden kann. Häufig wird dabei jedoch vernachlässigt, dass die Erfolgschancen der verschiedenen Therapiemethoden sehr gering sind.

Angesichts dieser Voraussetzungen fragten wir uns:

- Warum nehmen die Paare diese Behandlungsformen überhaupt auf sich?

Die Vermutung liegt nahe, dass der Wunsch nach einem eigenen Kind so hohe Priorität genießt, dass die öffentliche Ablehnung der hoch-technisierten Formen medizinischer Reproduktionstherapien ebenso wie die durch ihre Anwendung sicher gebenden starken körperlichen und psychischen Anstrengungen für die Patientinnen und ihre Partner dadurch kompensiert werden.

Die Belastungen liegen in der Regel auf mehreren Ebenen:

- Während auf der individuellen Ebene die Frau vor dem Hintergrund eines sehr wahrscheinlichen Misserfolgs z.B. die direkten körperlichen Auswirkungen der medizinischen Behandlung kompensieren und gleichzeitig einen hohen zeitlichen und organisatorischen Aufwand zur Aufrechterhaltung der Behandlung betreiben muss, können innerhalb der Partnerschaft auch konkrete Auswirkungen auf die Partnerbeziehung eintreten.

- Auf der Ebene der sozialen Beziehungen müssen möglicherweise zusätzlich die Reaktionen z.B. von Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten verarbeitet werden.

Angesichts dieses enormen Drucks stellte sich deshalb die Frage, welche Strategien der Belastungsverarbeitung die Ehepaare entwickeln, denn die objektive Feststellung der eigenen Unfähigkeit zur Fortpflanzung bedeutet für die meisten Paare ein Anwachsen der psychischen Probleme, die sie zu bewältigen haben.

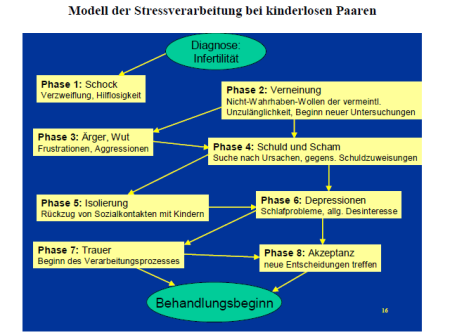

Wir konnten anhand unserer eigenen Untersuchung die vielfältigen psychischen und sozialen Reaktionen eines Paares feststellen, denen ein Gynäkologe bzw. ein Androloge "Infertilität" diagnostiziert hat, die von Paar zu Paar variieren können. Denn um auf die Diagnosestellung "Infertilität" reagieren zu können, durchlaufen die Patientinnen in der Regel mehr oder weniger unbewusst einen Prozess aufeinander aufbauender Stadien der Verarbeitung, welcher modellhaft wie folgt dargestellt werden kann:

Der erste Schritt der Verarbeitung, nachdem die Partner durch ihren behandelnden Arzt von ihrer Unfruchtbarkeit erfahren haben, wird als Schock erlebt. Die Partner sehen den (endgültigen) Verlust ihrer Möglichkeit, ein Kind zu bekommen, und müssen feststellen, dass sie auf das bisher geplante Leben mit Kindern verzichten müssen. Gefühle wie Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit bestimmen ihre Reaktionen.

Danach beginnt die Phase der Verneinung, in der die Diagnose verdrängt wird. Das Selbstbewusstsein und das Selbstbild werden infrage gestellt und immer neue medizinische Untersuchungen beginnen mit dem Ziel, die bestehende Diagnose revidieren zu können. In der Literatur wird dieser Zustand beschrieben als "Erschöpfungszustand, der jegliche gefühlsmäßige Freiheit verhindert und die Lebenslust eingrenzt. "

"Die nächste Phase wird von Ärger und Wut beherrscht. Frustrationen, die durch die Erfahrungen bei den Arztbesuchen, medizinischen Behandlungen usw. hervorgerufen werden, lösen sich ab mit Aggressionen, z.B. gegen Paare mit Kindern. Die eigene vermeintliche Unzulänglichkeit kann also zu irrationalen Reaktionen gegen das gesamte soziale Umfeld der Paare führen.

In der nächsten Phase des Modells, der Phase von Schuld- und Schamgefühlen, suchen viele Paare in der Vergangenheit nach Ursachen für ihr Defizit. Früherer Gebrauch von Antikonzeptiva oder eventuelle frühere Abtreibungen, ebenso wie Flucht, z.B. in religiöse Vorstellungen, scheinen vielen Paaren Erklärungen für ihre Infertilität zu bieten.

Ebenso können sich die unterschiedlichen Reaktionen der Partner auch gegeneinander richten. Beispielsweise könnte der vermeintlich fortpflanzungsfähige Partner Trauer zeigen und so bei dem unfruchtbaren Partner Schuldgefühle erzeugen.

In der Phase der Isolierung zieht sich das Paar nahezu vollständig von allen sozialen Kontakten zurück, in denen Kinder mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind, und durchleben schließlich in der nächsten Phase vielfältige Formen von Depressionen. Praktiker berichten, dass hier von besonders Frauen betroffen sind, denn sie fühlen sich häufig allein schuldig. Sie verlieren das Interesse am täglichen Leben, haben Schlafprobleme, kaum noch Interesse an ihrer Berufstätigkeit usw.

Schließlich beginnt die Phase der Trauer. Die lähmenden Depressionen werden abgelöst durch Trauergefühle, durch die ein Verarbeitungsprozess in Gang gesetzt wird. Es kann z.B. begonnen werden, über die Zukunftspläne neu nachzudenken oder sich mit dem Gedanken auseinander zu setzen, niemals eigene Kinder zu haben.

Schließlich kann in der letzten Phase die Diagnosestellung "Infertilität" akzeptiert werden, und die Lethargie der vorangegangenen Zeit löst sich auf. Erst jetzt, nach der vollständigen Durchlebung dieses Prozesses, kann das Paar gemeinsam wichtige Entscheidungen für ein gemeinsames Leben in der Zukunft treffen und sich z.B. für den Beginn einer medizinischen Reproduktionsbehandlung entscheiden.

Dieser Phasenablauf muss jedoch nicht zwingend durchlebt werden, sondern es wird häufig eine Phase übersprungen, was mit den Pfeilen dargestellt werden soll. Die von uns befragten Patientinnen gehen vielfach auch andere Wege, bis sie letztendlich mit einer medizinischen Behandlung beginnen. Häufig wird die Phase des Ärgers und der Wut ebenso nicht erlebt, wie die Phase der Isolierung. In diesen Fällen reduziert sich der Ablauf von der Phase des Schocks zur Verneinung über die Phase der Schuld- und Schamgefühle direkt zu den Phasen der Depression und der Trauer. Auffallend häufig wurden von den befragten Paaren die wichtige Phase der Akzeptanz der Kinderlosigkeit ausgelassen und dann direkt mit einer Behandlung begonnen.

Diese Phasen sind für die betroffenen Paare wichtig zu erfahren, denn erst nach ihrem "Durchstehen" und der daraus entstehenden Akzeptanz der Unfruchtbarkeit können sie – laut Modell – Handlungsalternativen aufbauen, um die ungewollte Kinderlosigkeit zu kompensieren.

Hier sind vielfältige Möglichkeiten denkbar, nur eine ist das Festhalten am Kinderwunsch, jetzt allerdings mit dem Bedürfnis der medizinischen Assistenz bei der Zeugung. Und darin liegt auch eine besondere Gefahr: Wenn nämlich die psychische Verarbeitung bzw.die Akzeptanz der Sterilität bzw. Infertilität noch nicht erfolgt ist und dem Paar etwaige Alternativen bei vielfach negativem Ausgang der medizinischen Behandlungen unbekannt sind, dann bleibt ihnen nur eine Handlungsorientierung, nämlich die gesamte Hoffnung auf ein Kind weiter in die medizinischen Therapien zu legen – ein Leben ohne Kind scheint dann undenkbar.

Hölzle konstatierte schon 1986, dass die IVF keine Möglichkeit böte, "sich mit gesellschaftlichen Normen auseinanderzusetzen", da das Verfahren selbst die Normabweichung vom Kinder-Haben impliziere. Ein Beispiel hierfür sind die psychologischen Befunde, die nachweisen, dass ein vielfach gegebenes gestörtes Selbstwertgefühl der ungewollt kinderlosen Frauen selbst durch eine erfolgreiche Fertilisationsbehandlung nicht aufgehoben wird, weil die medizinische Diagnose der Infertilität oder Sterilität schließlich immer noch bestünde. Demzufolge bedeutet die Geburt eines Kindes zwar insofern einen Erfolg, weil das Paar der gesellschaftlichen Norm entsprochen hat, dennoch bleibt die medizinische Störung bestehen, die häufig psychische nach sich zieht.

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass das skizzierte Modell idealerweise von den Frauen und Männern durchlaufen worden sein müsste, um sich – subjektiv gesehen: unbelastet – den weiteren nächsten Entscheidungsschritten zu stellen, z.B. dem Beginn einer medizinischen Reproduktionsbehandlung.

Ausgewählte Ergebnisse

Der Beantwortung dieser Fragen liegt ein Datensatz zugrunde, der im Zeitraum von Mai 1993 bis Dezember 1995 im Rahmen des Forschungsprojektes "Reproduktionsmedizin aus soziolgischer Sicht" an der Universität Oldenburg in einem zweistufigen Verfahren erhoben wurde.In der ersten Erhebungsphase (November 1993 bis Juni 1995) führten wir 52 retrospektive leitfadenorientierte narrative Interviews durch. Davon waren 30 face-to-face Einzelinterviewsmit Frauen, 15 Paarinterviews und 7 Telefoninterviews mit Frauen. Alle hatten an reproduktonsmedizinischen Behandlungen teilgenommen. Die zweite Erhebungsphase (Mai 1994 bis Dezember 1995) umfasste 273 teilstandardisierte Fragebögeninterviews mit Frauen. Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der Erhebung schlaglichtartig präsentiert hinsichtlich verschiedener Thematiken: Zuerst die äußeren Merkmale der Befragten (1), dannzum Kinderwunsch der Befragten und zur Kinderwunschbehandlung (2), danach zum Familienbild der Befragten (3) und schließlich zur Belastung vor und während der Behandlung (4).

(1) Äußere Merkmale der Befragten

Fast die Hälfte der standardisiert Befragten befand sich zum Erhebungszeitpunkt in reproduktionsmedizinischer Behandlung (N.=130); ca. ¼ hat diese Therapie erfolglos abgebrochen oder beendet (N.=66). Insgesamt ¼ hat eine Kinderwunschbehandlung mit Erfolg abgeschlossen, d.h. die Interviewpartnerin war schwanger oder hatte bereits ein Kind geboren (N.=51); die restlichen Befragten standen noch am Anfang der Behandlung. Alle Bildungsabschlüsse sind im Sample vertreten; die höheren Schulabschlüsse überwiegen leicht.(2)

(2) Zum Kinderwunsch der Befragten und zur Kinderwunschbehandlung

Der Heiratsgrund der Befragten war der Kinderwunsch; die wenigsten Paare wussten bei ihrer Eheschließung, dass er sich nicht erfüllen ließ. Sie sind stark auf die Paarbeziehung fokussiert.

Bei 62% der Befragten war die Kinderlosigkeit zunächst befristet geplant; aufgrund gynäkologischer oder andrologischer Veränderungen wurde sie medizinisch bedingt.

Auslösende Bedingungen für den Zeitpunkt der Einlösung des Kinderwunsches sind biologische und am sozialen Zeitplan orientierte Gründe, z.B. äußere, situationsgebundene Stimuli, das eigene Lebensalter, ökonomische Bedingungen. Die Initiative zur Teilnahme an einer reproduktionsmedizinischen Behandlung ging in 35% der Fälle von der Ehefrau allein aus und nur in 3% vom Ehemann. 53% der Befragten betonten die Übereinstimmung in der Stärke des Kinderwunsches mit ihrem Partner. Mit enormer persönlicher Belastung strebten die Befragten nach einer Korrektur: Ihr Wunschbezog sich auf die Gründung einer "Normalfamilie" mit eigenem leiblichen Kind. Selten wurde eine Adoption ins Auge gefasst. Aus diesem Ergebnis konnte ich eine neue Hypothese entwickeln, die die sinkende Bereitschaft ungewollt kinderloser Paare zur Adoption erklären könnte: Wenn das leibliche Kind zum Normalitätsmuster einer Ehe gehört, sich diese Leiblichkeit biologisch aber nicht einrichten lässt, dann wird heutzutage mit Hilfe der Reproduktionsmedizin versucht, dem Normalitätsmuster zu entsprechen; früher bot sich als einzige Möglichkeit hierfür nur die Adoption.(3)

(3) Zum Familienbild der Befragten

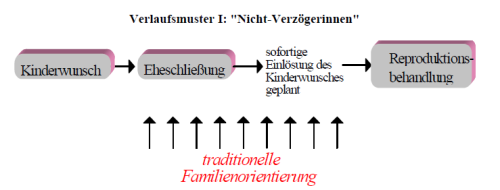

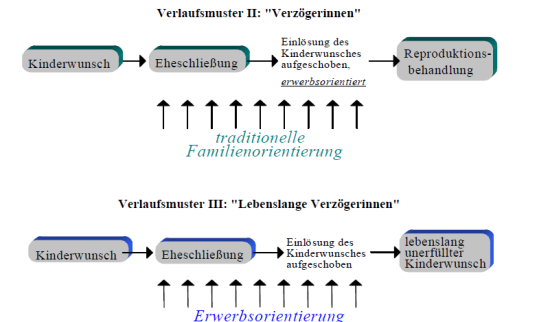

Die meisten Patientinnen der Reproduktionsmedizin haben ein traditionelles Familienbild internalisiert, dass in direktem Widerspruch zu ihrer Erwerbsorientierung steht. Ich konnte zwei Orientierungsmuster von Frauen empirisch belegen: Einige der Befragten hatten eine Einlösung ihres Kinderwunsches sofort nach der Eheschließung geplant und keine Kontrazeptiva benutzt ("Nicht-Verzögerinnen"). Eine andere Gruppe von Frauen hat zwar kindorientiert geheiratet, dann die Einlösung des Kinderwunsches zunächst aufgrund ihrer Erwerbsorientierung aufgeschoben ("Verzögerinnen"). Aufgrund meiner Samplestruktur konnte ich ein drittes Orientierungsmuster daraus ableiten: Frauen mit einer starken Berufsorientierung ohne traditionelle Familienorientierung nehmen vermutlich niemals Reproduktionstherapien in Anspruch.

(4) Zur Belastung vor und während der medizinischen Behandlung

Zunächst lässt sich festhalten, dass Zunächst lässt sich festhalten, dass die Ehepaare an zwei Zeitabschnitten im Laufe ihrer Kinderwunschkarriere Belastungen erfahren und verarbeiten müssen. Es handelt sich hierbei um den Zeitraum vor dem Eintritt in ein reproduktionsmedizinisches Programm, also etwa von der Zeit, in der das Ausbleiben einer Schwangerschaft festgestellt wird bis zum Behandlungsbeginn. Eine qualitativ andere Belastungsphase erfahren die Paare dann während der Behandlung bis zu ihrem Abschluss.

Im Rahmen der ersten "Belastungsphase" warteten und warten die von uns befragten Frauen, die schließlich Patientinnen der hochtechnisierten Reproduktionsmedizin wurden, nach der Entscheidung zum Kind und des Absetzens von Kontrazeptiva zum Teil schon sehr lange auf ihr Wunschkind. Ehe sie jedoch die Entscheidung für eine Behandlung der Kinderlosigkeit trafen, haben sie mehrere Phasen bereits "durchstanden": zunächst das Erhoffen einer Schwangerschaft, dann das Erkennen einer vorliegenden Konzeptions- oder Zeugungsunfähigkeit und schließlich das Auslösen einer psychischen Reaktion, die Kinderlosigkeit nicht als Schicksal begreift oder etwa als Anlass der Veränderung der Lebensorientierung.

Des weiteren sind sie so genannten "objektiven" Belastungen ausgesetzt, die einen hohen zeitlichen und organisatorischen Aufwand erfordern und denen die Paare während der Durchführung eines Reproduktionsprogrammes ausgesetzt sind: Es beginnt meistens mit terminlich fest definiertem Zeugungsakt, gynäkologischen Untersuchungen oder Blutabnahmen, die beide mit dem Praxisablauf und den Arbeitszeiten koordiniert werden müssen, und beinhaltet ebenfalls häufig das Faktum, dass während der Eizellentnahmen und des Embryonentransfers bei erwerbstätigen Frauen der Jahresurlaub in Anspruch genommen wird, um z.B. durch zu häufige Fehlzeiten nicht den Arbeitsplatz zu gefährden.

Die subjektiven Belastungen während und durch die reproduktionstechnische Behandlung scheinen noch um ein Vielfaches unangenehmer zu sein: Die Auswirkungen auf die emotionale Beziehung der Partner zueinander und eine übersteigerte Wertigkeit der einzelnen Behandlungsschritte bis hin zu völliger Aufgabe persönlicher Interessen sind nur einige Effekte der Behandlungen.

Unsere Daten bestätigen den Befund anderer Untersuchungen: Die hochtechnisierte Reproduktionsmedizin ist ein stressverursachendes und -produzierendes Lebensereignis für die betroffenen Frauen. Zudem ist jeder Teilschritt der Behandlung mit erneuter Ungewissheit, aber vor allem auch Unvorhersagbarkeit verknüpft, was auch von medizinischer Seite nicht reduziert werden kann. Insbesondere aus den qualitativen Interviews geht vor allem die psychische Belastung hervor, insbesondere dieses "sich hilflos fühlen" während und nach der Behandlungszeit .

Angesichts der beschriebenen Belastungen stellt sich die Frage nach der Bewältigung des Behandlungsstresses bzw. danach, warum die Frauen und Männer bei Belastungen die Behandlungen nicht abbrechen. Wer unterstützt sie bei der Durchführung und Aufrechterhaltung der Behandlung?

Ein Ziel liegt auf der Hand: Man sieht in der Anwendungder Medizintechnik die einzige Möglichkeit, noch zu einem eigenen leiblichen Kind zukommen. Dieses Ziel genießt eine derart hohe Priorität, dass ein eventueller Abbruch der Therapie einem persönlichen Versagen gleich käme.

Um so wichtiger scheint die psychische Hilfe für die Frauen zu sein: Sie fühlten sich auf ihrem "Weg" in die hochtechnisierte reproduktionsmedizinische Behandlung vor allem durch ihre Ehemänner (84%) unterstützt. Diese scheinen – nach unseren Daten – also nicht nur ihre Einwilligung abzugeben oder sonst distanziert oder nur tolerierend der Behandlung gegenüber zustehen (was zwar bei 16% der Fall zu sein scheint), sondern sind in Bezug auf dieses Thema auch der engste Gesprächspartner (bei 96% aller Frauen), also noch weit vor den Gynäkologen bzw. Gynäkologinnen (65%). Betont wird von 92% der Ehefrauen die positive Reaktion ihrer Ehemänner zur Therapie, die sie zu 80% als überaus und weiterhin zu 14% als sehr unterstützend definieren.

Aber auch die Gynäkologen und Gynäkologinnen unterstützen die Paare, die Behandlung trotz der Belastungen fortzuführen. Insbesondere die Zuversicht der Ärzte war bei einem hohen Anteil unserer befragten Frauen, wie sie selbst betonten, eine große Hilfe (84%); 60% hätten keine weiteren Versuche unternommen, wenn nicht der behandelnde Arzt bzw. die Ärztin ihnen soviel Mut gemacht hätte.

Nur einige wenige unserer Befragten fühlen sich durch so genannte "externe Quellen" unterstützt, z.B. durch Medienberichte.

Was die Unterstützung der Entscheidung anbetrifft, eine der reproduktionsmedizinischen Behandlungen überhaupt aufzunehmen, spielt die eigene Familie kaum eine Rolle und – wenn überhaupt – wird dann eher noch die weibliche Verwandtschaftslinie erwähnt. Dagegen werden die eigenen Freunde und Bekannten häufiger um Rat gefragt.

Aus familiensoziologischer Sicht ist dieses Verhalten nicht ungewöhnlich, denn gerade innerhalb der Familie werden sexuelle Fragen und Probleme ihrer Mitglieder meistens verdrängt und tabuisiert.

Zusammenfassend könnte man sagen, dass außer mit dem Ehemann und dem Gynäkologen bzw. der Gynäkologin ca. 32% unserer befragten Frauen mit niemandem über die reproduktionsmedizinische Behandlung gesprochen haben. Wenn man bedenkt, dass unsere Interviewpartnerinnen aufgrund der Stichprobenrekrutierung (sie waren alle Selbstmelderinnen) als gesprächsbereit im Hinblick auf die medizinische Behandlung einzustufen sind, wird in de Realität das Schweigen über die Anwendung der Reproduktionsmethoden viel verbreiteter sein als es unsere Daten ermitteln können.

Legte man an dieser Stelle die in der Arbeitsstressforschung mehrfach empirisch bestätigte "Pufferthese" zugrunde, die einen direkten Zusammenhang zwischen zunehmender Unterstützung durch soziale Netzwerke und psychischem Wohlbefinden bzw. Gesundheit konstatiert, lässt sich die Vermutung aufstellen, dass die Patientinnen der Reproduktionsmedizin aufgrundihrer geringen Unterstützung einen Mangel an psychischem Wohlbefinden aufweisen müssen und somit natürlich auch an Gesundheit einbüßen.

Betonen möchte ich an dieser Stelle jedoch, dass – sollte diese Annahme empirisch haltbar sein – dann nicht der Umstand der Kinderlosigkeit an sich krank macht, sondern lediglich der Mangel an psychischer Unterstützung während der Behandlung!

Obwohl diese Frage noch einer genaueren empirischen Überprüfung standhalten muss, stellt sich – angesichts der durch die Frauen auszuhaltenden Belastungen – eine weitere Frage, nämlich: Warum schließen die Paare nach erfolgloser erster Behandlung eine zweite, eine dritte und eventuell sogar noch eine vierte an?

An Gründen für die Fortsetzung der Behandlungen nennen die von uns befragten Frauen selbst insbesondere die Angst vor späteren Selbstvorwürfen: Im Fragebogen bejahten 79% (187) der Frauen das Statement "Obwohl es mir während der einzelnen Behandlungsphasen nicht sehr gut geht, werde ich die Behandlung vor Ablauf der möglichen Versuche nicht abbrechen, um mir später keine Vorwürfe zu machen."

Gleichzeitig wird aus den qualitativen Interviews eine gewisse Konsumhaltung deutlich, die Beck-Gernsheim wie folgt beschreibt: "Wo Unfruchtbarkeit früher vorgegebenes Schicksal war, wird sie heute in gewissem Sinne zur 'selbstgewählten Entscheidung'. Denn diejenigen, die aufgeben, bevor sie nicht noch die neueste und allerneueste Methode versucht haben (ein Kreislauf ohne Ende), sind nun 'selberschuld'. Sie hätten es ja noch weiter versuchen können...So wird aus der Fortpflanzungstechnologie die Fortpflanzungsideologie."

Die Angst des Versäumnisses und die Hoffnung auf Erfolg scheinen die "Kosten-Nutzen-Bilanz" und somit die Entscheidung zur erneuten Behandlung bei Nicht-Eintreten der Schwangerschaft insbesondere zu bedingen. Der "Nutzen" wird offenbar immer erstrebenswerter, je mehr "Kosten" investiert wurden. Vermutlich bejahten deshalb das Statement "Aus jedem einzelnen Schritt (im Behandlungszyklus) schöpfe ich neuen Mut für den nächsten" 77% unserer befragten Frauen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Eintritt in ein reproduktionsmedizinisches Programm also die einzige Möglichkeit für ungewollt kinderlose Paare zu sein scheint, das kulturell vorgegebene Ziel einer Familie mit leiblichen Kindern zu erreichen.

Die Biographien der Paare lesen sich ähnlich: Sie gingen eine kindorientierte Ehe ein; die Einlösung des Kinderwunsches wurde durch die Frau etwas stärker forciert. Ferner haben sie eine "traditionelle" Familienorientierung internalisiert und idealisieren demzufolge die Mutterrolle. Die Akzeptanz einer Ehe ohne leibliche Kinder ist ihnen unmöglich, und sie setzen eine fast übersteigerte Hoffnung in die medizinischen Reproduktionstechniken.

Daraus scheint auch ihre hohe Stress- und Frustrationstoleranz in Bezug auf die medizinische Behandlung zu entstehen. Hinzu kommt, dass sie sich vermutlich so stark in die (noch) nicht erreichten Mutter- bzw. Vaterrollen gesteigert haben, dass viele von ihnen mit niemandem über ihren Behandlungsverlauf sprechen können – es bleibt im internen Kreis: Ehefrau/ Patientin, Ehemann und Gynäkologe. Der Teufelskreis beginnt: Das Paar gibt die Behandlung – trotz einiger Misserfolge – so schnell nicht auf, die Gynäkologen gehen häufig fraglos von einer Fortsetzung der Behandlungen aus... und wenn die Möglichkeiten der Medizintechnik dann doch irgendwann erschöpft sind, steht auf der einen Seite ein – in diesem Fall – erfolgloser Gynäkologe und auf der anderen Seite ein immer noch ungewollt kinderloses Ehepaar – nur, dass es jetzt ca. deutlich älter ist als zu Beginn der reproduktionsmedizinischen Behandlungen. Angesichts der geringen Erfolgsquoten – die "Baby-take-home" Rate schwankt bei den hochtechnisierten Methoden zwischen 10 und 15% – müssen die meisten ungewollt kinderlosen Paare, trotz durchgeführter Behandlung, sich letztendlich doch einem Leben ohne eigene leibliche Kinder stellen.

Die Frage angesichts der hohen psychischen Kosten – neben den finanziellen– bleibt, ob sich für diese Paare der Aufwand "gelohnt" hat. Eine psychische Begleitung während der Behandlungen wird zwar seitens des Gesetzgebers vorgeschrieben, deren Notwendigkeit wird aber von vielen Paaren zu diesem Zeitpunkt (noch) nicht gesehen und somit auch nicht nachgefragt. Nach Abschluss einer erfolglosen Behandlung wäre eine therapeutische Betreuung ebenso wichtig. An dieser Stelle hört aber das ansonsten "engmaschige Netz" der reproduktionsmedizinischen Behandlungen auf – nun stehen die Paare alleine da. Somit muss die Entscheidung für die Reproduktionstherapie als biographische Entscheidung mit tiefgreifenden Auswirkungen auf den gesamten weiteren Lebensverlauf gesehen werden.

Literatur

- Beck-Gernsheim, Elisabeth (1991): Technik, Markt und Moral – Über die Reproduktionsmedizin und Gentechnologie.Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag.

- Brähler, Christa (1990):Familie, Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit. Motivationen und Behandlungsverläufe beikünstlicher Befruchtung. Opladen: Westdeutscher Verlag.

- Calhoun, Lawrence G. & Selby, James W. (1980): Voluntary Childlessness, Involuntary Childlessness and HavingChildren: A Study of Social Perceptions. Family Relations, 181-183.

- Condrau, Gion (1969): Psychosomatik der Frauenheilkunde. (2. Aufl.). Bern, Stuttgart: Huber.

- Fabe, M. & Wikler, B. N. (1979): Up Against the Clock. New York.

- Guttormsen, Gro (1992): Unfreiwillige Kinderlosigkeit: ein Familienproblem. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 41 (7), 247-252.12

- Hölzle, Christine (1986): Lokalisiertes Leiden. Sterilitätskrise und Reproduktionsmedizin. psychosozial, 21-32.

- Mackenroth, Gerhard (1953): Bevölkerungslehre – Theorie, Soziologie und Statistik der Bevölkerung. Berlin:Springer.

- Nave-Herz, Rosemarie, Onnen-Isemann, Corinna & Oßwald, Ursula (1996): Die hochtechnisierte Reproduktionsmedizin– Strukturelle Ursachen ihrer Verbreitung und Anwendungsinteressen der beteiligten Akteure. Bielefeld:Kleine.

- Onnen-Isemann, Corinna (1995): Ungewollte Kinderlosigkeit und moderne Reproduktionsmedizin. In Bernhard Nauck & Corinna Onnen-Isemann (Hg.), Familie im Brennpunkt von Wissenschaft und Forschung (S. 473-488).Neuwied: Luchterhand.

- Onnen-Isemann, Corinna (2000): Wenn der Familienbildungsprozess stockt... Eine empirische Studie über Stress und Coping-Strategien reproduktionsmedizinisch behandelter Partner. Berlin, Heidelberg, New York:Springer.

- Pfaff, Holger (1989): Stressbewältigung und soziale Unterstützung. Weinheim: Deutscher Studienverlag. Reuters Healthcare (1997). IVF mothers have lower self-esteem. Fertility and Sterility, 68, 492-500.

Autorin

Prof. Dr. Corinna Onnen

Corinna Onnen wurde 1962 in Oldenburg geboren. Sie studierte Sozialwissenschaften an der Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg und war dort wissenschaftliche Angestellte in diversen Forschungsprojekten: "Ursachen von Ehescheidungen", "Kinderlose Ehen", "Aufstiegsorientierung und Aufstiegsschwierigkeiten von Frauen im Universitätsbereich", "Die Einstellung zu den neuen Reproduktionstechnologien seitens junger Frauen", "Eine soziologische Untersuchung über die In-vitro-Fertilisation – Ihr Verbreitungsgrad in Niedersachsensowie eine Analyse der Anwendungsinteressen der beteiligten Akteure"

1992 Promotion zum Dr. rer. pol. mit der Schrift "Berufs- und Lebensverläufe von Hochschullehrerinnen. – Eine Retrospektivbefragung von Professorinnenin den alten Bundesländern"

1999 Habiliation an der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg mit der Habilitationsschrift "Wenn der Familienbildungsprozeß stockt..." Eine empirische Studie über Streß und Coping-Strategien reproduktionsmedizinisch behandelter Partner

Kontakt

Universität Vechta

Driverstraße 22

D - 49377 Vechta

Fon +49. (0) 4441.15 305 / 304 (Sek.)

Erstellt am 14. September 2004, zuletzt geändert am 30. März 2015