Was hält Ehen zusammen?

Dr. Josef Hartmann

Ehen werden geschlossen und manchmal leider auch wieder geschieden. Der Autor geht diesem Phänomen auf die Spur und beschäftigt sich außerdem mit Gründen für die tendenziell steigenden Scheidungsraten. Das Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bleibt dabei nicht außen vor.

- Starker Anstieg der Ehescheidungen in Deutschland ab den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts

- Ausgewählte Einflussfaktoren der Ehestabilität aus soziologischer Perspektive

- Warum kam es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu dem starken Anstieg der Scheidungsraten?

- Der Anstieg der Scheidungszahlen als Ausdruck einer Krise von Ehe und Familie?

- Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit verringert das Scheidungsrisiko

„Die Ehe ist ein Bauwerk, das jeden Tag neu errichtet werden muss“ (André Maurois).

Starker Anstieg der Ehescheidungen in Deutschland ab den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts

Seitdem Ehen geschlossen werden, kommt es auch zu Scheidungen. Allerdings spricht vieles dafür, dass es sich bis Ende des 19. Jahrhunderts nicht um ein Massenphänomen handelte. Und auch Ende des 19. Jahrhunderts, als sich für Deutschland erstmals Zahlen zu Ehescheidungen in der amtlichen Statistik finden lassen, war die Zahl der Scheidungen im Vergleich zu heute noch sehr niedrig:

- Johannes Kopp (1994: S. 18) berichtet für 1888 1,4 Scheidungen pro 10.000 Einwohner (bzw. absolut 6.618), ein Jahrhundert später waren es in der alten Bundesrepublik jährlich über 20 je 10.000 Einwohner (bzw. absolut über 120.000).

- Auf der Grundlage statistischer Schätzungen wird mittlerweile davon ausgegangen, dass in Deutschland mehr als jede dritte neu geschlossene Ehe irgendwann einmal durch Scheidung endet (vgl. Emmerling 2002: S. 1064).

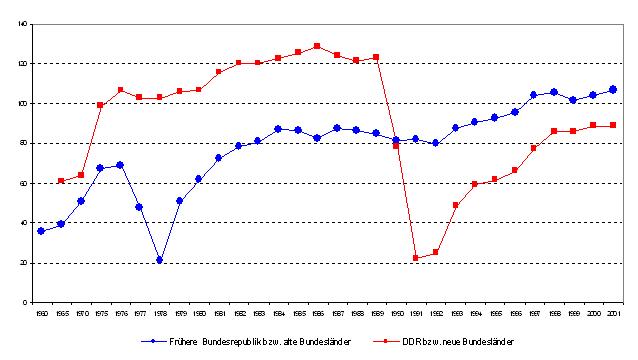

Die langfristige Betrachtung zeigt allerdings, dass ein starker Anstieg der Scheidungsraten erst ab den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts festzustellen ist: So wuchsen die Scheidungszahlen bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts in der Tendenz zwar stetig, der Zuwachs fiel aber in dieser Zeit eher moderat aus und erst danach nahmen sie rapide zu. Diese Entwicklung der Scheidungszahlen ab 1960 ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1:

Ehescheidungen pro 10.000 bestehenden Ehen

(Quelle: Emmerling 2002: S. 1057; eigene Berechnung)

Ab 1990 wurde Berlin-Ost den alten Bundesländern zugeordnet.

- Man erkennt in Abbildung 1, dass die Zahl der Ehescheidungen pro 10.000 bestehenden Ehen in den 80er Jahren sowohl in der früheren Bundesrepublik als auch in der DDR etwa doppelt so hoch ist wie in den 60er Jahren.

- In der früheren Bundesrepublik ging die Zahl der Scheidungen im Zusammenhang mit der Eherechtsreform im Jahr 1977 stark zurück, erreichte bzw. überschritt dann aber bald wieder das alte Niveau.

- Die Scheidungsrate in der DDR lag in dem betrachteten Zeitraum immer über der in der alten Bundesrepublik.

- Im Zuge der Wiedervereinigung nahm die Zahl der Ehescheidungen pro 10.000 Ehen in den neuen Bundesländern dann aber stark ab, stieg anschließend wieder an, hat allerdings das ursprüngliche Niveau nicht mehr erreicht und liegt noch immer unter der in den alten Bundesländern.

Dieser Anstieg der Scheidungsraten war in ähnlicher Weise für alle modernen Industrienationen feststellbar. Er hat zu einem verstärkten Interesse auch von Wissenschaft und Forschung an den Ursachen von Ehescheidungen geführt. Mit der Qualität von Ehen, ihrer Stabilität und den damit verbundenen Konsequenzen befassen sich eine Reihe verschiedener wissenschaftlicher Fachrichtungen. Zu denken ist z. B. an die Psychologie, an die Pädagogik, an die Wirtschaftswissenschaften oder die Soziologie.

Dabei unterscheiden sich die Disziplinen in erster Linie darin, welche Aspekte des angesprochenen Themenfeldes sie untersuchen. Aus einer soziologischen Perspektive interessiert bei der Erklärung der Ehestabilität beispielsweise nicht, warum es in einer ganz bestimmten Ehe zu einer Krise oder zur Scheidung kommt; diese Fragestellung ist u. a. Gegenstand der Forschung von Psychologen. Vielmehr möchten Soziologen beispielsweise wissen, wie sich die Scheidungsrate gesamtgesellschaftlich entwickelt hat und welche sozialen, soziostrukturellen und sozioökonomischen, aber auch normativen und kulturellen Faktoren und Entwicklungen dafür verantwortlich sind.

Im Folgenden werden Ergebnisse zu ausgewählten Einflussfaktoren der Ehestabilität aus soziologischer Perspektive berichtet. Es handelt sich dabei um Befunde, die für Deutschland festgestellt wurden. Wichtigste Datenbasis ist die „Mannheimer Scheidungsstudie“, die erste soziologische Studie, die in der Bundesrepublik ausschließlich zur Untersuchung der Ehestabilität durchgeführt wurde (vgl. dazu ausführlich Klein, Kopp 1999). Ergänzend werden auch Ergebnisse aus Analysen mit anderen Datenbeständen herangezogen.

Ausgewählte Einflussfaktoren der Ehestabilität aus soziologischer Perspektive

Scheidung der Eltern

Für dieses Resultat gibt es verschiedene Erklärungen, welche tatsächlich zutrifft, ist noch umstritten. Zwei davon seien an dieser Stelle kurz skizziert:

- Einerseits wird angenommen, dass soziales Lernen hier von Relevanz ist. Es wird beispielsweise argumentiert, dass die Kinder aus geschiedenen Ehen später in ihrer eigenen Ehe nicht in der Lage sind, die Rolle als Ehepartner angemessen auszufüllen, weil sie es in ihrer Kindheit nicht richtig gelernt haben. Zudem wird vermutet, dass Scheidungswaisen im Fall eines Konflikts in ihrer eigenen Ehe eher bereit sind, sich scheiden zu lassen, weil sie in ihrer Kindheit erfahren haben, dass dies ein gangbarer Ausweg ist.

- Andererseits wird argumentiert, dass eine Scheidung der Eltern in der Regel mit einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen, unter denen die Kinder aufwachsen, einhergeht. Dies kann z. B. dazu führen, dass sie früher heiraten, um das Elternhaus verlassen zu können. Da in diesen Fällen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie zu kurz nach dem richtigen Partner gesucht haben, ist es wahrscheinlich, dass sie nicht optimal zueinander passen, und somit ist ein höheres Scheidungsrisiko zu erwarten.

Tatsächlich zeigt sich:

Wurden die Eltern eines oder beider Partner geschieden, geht damit eine Erhöhung des eigenen Scheidungsrisikos einher.

Wiederverheiratung bereits Geschiedener

Auch bezüglich dieses Zusammenhangs sind verschiedene Erklärungen denkbar. Neben dem Aspekt, dass auch hier Lerneffekte eine Rolle spielen können, werden u. a. Belastungen durch die erste Ehe oder gewisse negative Persönlichkeitsmerkmale des geschiedenen Partners, die einen destabilisierenden Einfluss auf seine Beziehungen haben, ins Feld geführt. Obwohl also nicht abschließend feststeht, was letztendlich für dieses Resultat verantwortlich ist, so zeigt sich doch durchgängig:

War einer der Partner vorher bereits einmal geschieden, so erhöht dies das Scheidungsrisiko der folgenden Ehe.

Informationen über den Partner vor der Heirat

Dieser Aspekt wurde oben bereits kurz als eine mögliche Erklärung für den Effekt der Scheidung der Eltern auf das eigene Scheidungsrisiko angerissen. Begründet wird dieser Zusammenhang mit der Annahme, dass man umso besser beurteilen kann, ob man zusammenpasst, je besser man den Partner kennt, je mehr Informationen man also über ihn sammeln kann. Dabei wird davon ausgegangen, dass mehr und bessere Informationen vorhanden sind, wenn man länger und intensiver gesucht hat.

Kommt man aufgrund der vorliegenden Informationen zum Schluss, dass man nicht gut zusammenpasst, heiratet man erst gar nicht. Oder umgekehrt formuliert: Bei Personen, die viele Informationen über den Partner gesammelt haben, ist davon auszugehen, dass sie nur heiraten, wenn sie denken, dass die Partnerschaft gut wird. Dementsprechend sollten sie dann auch ein geringeres Scheidungsrisiko aufweisen. In Bezug auf die Suche folgt daraus: Ehen von Personen, die kurz oder mit geringer Intensität gesucht haben, unterliegen einem höheren Scheidungsrisiko.

Die Dauer der Suche wird häufig über das Heiratsalter – teilweise auch über das Alter bei Beziehungsbeginn – gemessen. Bei Paaren, die sehr jung heiraten, besteht die Gefahr, dass ihre Suche zu kurz war. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht gut zueinander passen, hoch und damit auch ihr Scheidungsrisiko. Für das Heiratsalter zeigt sich tatsächlich:

Je jünger die Partner bei der Heirat sind, umso größer ist das Scheidungsrisiko.

Als Indikatoren für die Intensität der Suche können die Dauer zwischen Kennenlernen und Beziehungsbeginn, zwischen Beziehungsbeginn und Haushaltsgründung sowie die Tatsache, dass die Partner vorehelich zusammenlebten, verwendet werden. Begründet wird dies damit, dass sich die Partner in diesen Phasen intensiver kennen lernen und somit das Risiko, dass sie nicht oder schlecht zusammenpassen, verringert wird. Dementsprechend sollten die, die dann tatsächlich heiraten, ein geringeres Scheidungsrisiko haben. Es wird also vermutet: Verglichen mit den anderen Paaren sollte sich ein niedrigeres Scheidungsrisiko zeigen, wenn die Partner sich länger kannten, bevor sie ein Paar wurden, wenn eine längere Zeit verstrich, bis sie einen gemeinsamen Haushalt gründeten und/oder wenn sie vorehelich zusammenlebten.

Die Ergebnisse sind nicht eindeutig: In manchen Analysen zeigte sich tendenziell, dass mit zunehmender Dauer zwischen Kennenlernen und Beziehungsbeginn bzw. zwischen Beziehungsbeginn und Haushaltsgründung ein geringeres Scheidungsrisiko einhergeht, dieser Befund konnte aber nicht in allen entsprechenden Analysen festgestellt werden.

In Bezug auf das voreheliche Zusammenleben entsprechen die Resultate allerdings nicht den Erwartungen. Die Mehrzahl der Analysen kommt zu dem Ergebnis, dass Paare, die vor der Ehe bereits zusammen lebten, ein höheres Scheidungsrisiko haben. Woran dies liegt, ist noch umstritten. Eine Hypothese besteht beispielsweise darin, dass die Partner, die vorehelich zusammen wohnten, die Ehe in geringerem Grad als Institution, die bis zum Tod dauern soll, betrachten.

Einstellung zur Ehe und sozialer Kontext

Im Rahmen ihrer Sozialisation, durch Erziehung und durch eigene Erfahrungen entwickeln die Partner bestimmte Wertvorstellungen, normative Erwartungshaltungen und Überzeugungen. Manche davon beziehen sich sicher auch auf die Ausgestaltung einer Partnerschaft oder auf die Institution „Ehe“. So ist anzunehmen, dass manche Menschen eine Ehe als nicht auflösbaren Bund bis zum Lebensende ansehen, andere dagegen als Beziehung, die man eingeht, die man aber auch wieder beenden kann. Ein wichtiger Indikator für die Einstellung gegenüber der Institution Ehe ist sicherlich, ob man sich hat kirchlich trauen lassen. Es ist zu erwarten, dass kirchlich Getraute eher von der Unauflösbarkeit ausgehen. Für sie sollte die Scheidung einer Ehe daher mit höheren (sozialen) Kosten verbunden sein und das Scheidungsrisiko sollte daher niedriger als bei nicht kirchlich Getrauten sein. Tatsächlich zeigt sich auch:

Paare, die kirchlich getraut wurden, weisen ein geringeres Scheidungsrisiko auf.

Die Partner leben nicht in einem sozialen Vakuum, sondern stehen auch mit Personen außerhalb der Beziehung in Verbindung und tauschen sich mit diesen aus. Hier ist beispielsweise an materielle Unterstützung in Form von Geld oder Gütern, an Hilfs- und Dienstleistungen, an emotionale Zuwendung oder auch an verbale Kommunikation zu denken. Die Partner müssen daher bei ihrem Handeln – auch innerhalb der Partnerschaft – die Existenz von Verhaltenserwartungen im sozialen Umfeld berücksichtigen. Ganz konkret ist hier beispielsweise an Normen bezüglich einer Ehescheidung zu denken: Existieren beispielsweise im engeren sozialen Netzwerk strikte Normen, die sich gegen die Auflösung von Ehen richten – und sich beispielsweise in einer kirchlichen Trauung äußern –, dann sollte die Scheidung einer Ehe mit höheren (sozialen) Kosten verbunden sein im Vergleich zu einer Situation, in der es solche Normen nicht gibt oder in der sie nur schwach ausgeprägt sind. In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, wie nah das Paar bei wichtigen sozialen Bezugspersonen, z. B. den Eltern oder Schwiegereltern, lebt, da davon die Möglichkeiten zur Überwachung und Sanktionierung der Normerfüllung abhängen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Nähe enger Verwandter wohnt, ist in kleineren Wohnorten größer, dementsprechend sollte dort das Scheidungsrisiko niedriger ausfallen. Tatsächlich ist auch festzustellen:

Paare, die in Wohnorten mit weniger als 100.000 Einwohnern leben, weisen ein geringeres Scheidungsrisiko auf als die anderen Paare.

Paare, die während ihrer Ehe zumindest zeitweise in der Nachbarschaft von Eltern oder Schwiegereltern leben, weisen ein geringeres Scheidungsrisiko auf.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass oben nur eine mögliche Erklärung für diese Befunde angeführt wurde. Denkbar ist auch, dass die Paare, die in kleineren Orten bzw. in der Nähe der Eltern oder Schwiegereltern leben, durch andere Merkmale gekennzeichnet sind, die ebenfalls das Scheidungsrisiko verringern: So könnte man sich beispielsweise vorstellen, dass es sich um Paare handelt, die nach ihrer Heirat am Ort ihres Aufwachsens geblieben sind. Dann könnte man u. a. als Grund für die höhere Ehestabilität vermuten, dass die Partner sich sehr lange und sehr gut kannten, bevor sie ein Paar wurden. Auch dies würde – wie oben dargestellt – das Scheidungsrisiko verringern.

Zusammenpassen der Partner

Partner, die gut zusammenpassen, sind mit der Interaktion in der Partnerschaft zufriedener, als solche, für die dies nicht zutrifft. Hat man beispielsweise die gleichen Interessen, so kann man die Zeit gemeinsam mit Dingen verbringen, die beiden Freude machen bzw. die für beide interessant sind. Aus soziologischer Perspektive interessiert – wie oben bereits angesprochen – v. a. die soziostrukturelle Übereinstimmung. Wichtige Merkmale sind hier die Bildung der Partner und ihre Konfession.

Während für die Konfession die Resultate nicht der Erwartung entsprechen, ist für die Bildung festzustellen:

Paare, in denen beide Partner den gleichen Schulabschluss haben, weisen ein geringeres Scheidungsrisiko auf.

Daneben zeigte sich mit den Daten der „Mannheimer Scheidungsstudie“ auch:

Je mehr die Partner zur Zeit ihrer Heirat gemeinsam in ihrer Freizeit unternahmen, umso geringer ist das Scheidungsrisiko.

Investitionen in die eheliche Beziehung

Als Investitionen in die eheliche Beziehung werden z. B. das Kennen von Besonderheiten des Partners und die Fähigkeit, darauf einzugehen, der Aufbau und die Pflege der Beziehungen zu den Verwandten, aber auch gemeinsame Kinder betrachtet. Durch Spezialisierung eines Partners auf Hausarbeit kann es zudem zu einer Verbesserung entsprechender Fertigkeiten kommen, also auch in dieser Hinsicht eine Investition stattfinden. Neben den exemplarisch genannten immateriellen Investitionen kann es auch Investitionen materieller Art geben: Ein typisches Beispiel für eine materielle Investition ist der Erwerb von Wohneigentum.

Wichtig ist, dass die genannten Investitionen zwar zu einer Verbesserung innerhalb der bestehenden Ehe beitragen, hier also gewinnbringend sind, dass sie außerhalb der speziellen ehelichen Beziehung aber ohne oder von geringerem Wert sind. Da ihr Nutzen ganz konkret mit der Beziehung zu diesem Partner verknüpft ist, würden sie an Wert verlieren oder gingen möglicherweise sogar ganz verloren, wenn das Paar sich trennt. Insofern können sie als Investitionen in „ehespezifisches Kapital“ bezeichnet werden.

Ein wichtiges, vielleicht sogar das wichtigste ehespezifische Kapital sind gemeinsame Kinder. Die Möglichkeit der „Erzeugung“ und Erziehung eigener Kinder ist im Rahmen einer Ehe, vor allem in sozialer Hinsicht, wohl immer noch am besten möglich. Wird die Partnerschaft aufgelöst, können nicht mehr beide Partner eine Beziehung zu ihnen wie vor der Trennung aufrechterhalten. Zudem ist anzunehmen, dass die Auflösung einer Ehe mit (kleinen) Kindern vom sozialen Umfeld stärker missbilligt wird und mehr Schuldgefühle verursacht, also wesentlich höhere soziale Kosten bedeutet, aber auch mit mehr materiellen Einbußen verbunden ist als die Scheidung einer Ehe ohne Kinder. Daher ist ein geringeres Scheidungsrisiko zu erwarten, wenn gemeinsame Kinder, insbesondere kleine, vorhanden sind. Dies zeigt sich auch tatsächlich:

Paare mit gemeinsamen Kindern haben ein geringeres Scheidungsrisiko als die anderen Paare.

Eine materielle Investition stellt die Anschaffung gemeinsamen Wohneigentums dar. Auch hier sollte bei gemeinsamem Besitz ein geringeres Scheidungsrisiko festzustellen sein. Dies zeigt sich ebenfalls:

Verglichen mit den anderen Paaren ist das Scheidungsrisiko geringer, wenn die Partner gemeinsames Wohneigentum besitzen.

Eheliche Arbeitsteilung und Erwerbsbeteiligung

Auf der Basis familienökonomischer Überlegungen wird ganz allgemein angenommen, dass eine Ehe umso stabiler ist, je besser die Versorgung des ehelichen Haushalts gelingt. Dies verweist auf zwei Aspekte: Einerseits auf die Organisation der gemeinsamen Haushaltsführung, andererseits auf den Erwerb von Einkommen. Wiederum auf der Grundlage der familienökonomischen Überlegungen wird vermutet, dass eine arbeitsteilige Spezialisierung die besten Ergebnisse bringt: Ein Partner konzentriert sich auf den Haushaltsbereich, ein Partner auf den Erwerbsbereich.

Es ist nun davon auszugehen, dass in beiden Bereichen, also im Bereich der Haushaltsarbeit und im Bereich der Erwerbsarbeit, die Leistungsfähigkeit umso größer ist, je mehr entsprechende Fähigkeiten und Fertigkeiten die jeweilige Person besitzt. Formale Indikatoren für Fähigkeiten und Fertigkeiten sind Bildungs- und Ausbildungsschlüsse. Es kann daher zunächst einmal vermutet werden, dass Personen mit Abschluss mehr Kompetenzen aufweisen als Personen ohne Abschluss. Allerdings ist zu anzunehmen, dass dies für Haushaltsbereich und Erwerbsbereich nicht gleichermaßen gilt: Vielmehr ist zu erwarten, dass die Abschlüsse mehr Aufschluss über die Leistungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt als über die im Haushalt geben. Dementsprechend wird vermutet, dass erwerbstätige Personen umso produktiver sind, je höher ihr Abschluss ist, und daher ein umso höheres Einkommen erzielen. Dagegen kann auf die Qualität der Haushaltsführung aus der Information über den Bildungs- oder Ausbildungsabschluss nicht notwendigerweise geschlossen werden.

Vor diesem theoretischen Hintergrund ist zu erwarten, dass das Scheidungsrisiko umso geringer ist, je höher das Ausbildungsniveau der Partner ist, die sich auf den Erwerbsbereich spezialisiert haben. Dagegen kann für den Partner, der sich auf die Hausarbeit spezialisiert hat, theoretisch keine eindeutige Vermutung begründet werden. Die Ergebnisse stehen in Einklang mit diesen theoretischen Überlegungen:

Ehen, in denen die Männer eine Berufsausbildung oder einen Hochschulabschluss haben, unterliegen einem geringeren Scheidungsrisiko als Ehen von Männern ohne Berufsabschluss.

Dagegen zeigt sich kein Zusammenhang zwischen der Berufsausbildung der Frauen und dem Scheidungsrisiko.

Dabei erscheint eine Anmerkung notwendig: Es wird angenommen, dass eine eheliche Arbeitsteilung grundsätzlich eine positive Wirkung hat, und zwar unabhängig davon, ob es sich bei der auf den Haushalt spezialisierten Person um die Frau oder den Mann handelt. In der Regel ist es in Deutschland aber noch immer die Frau, die sich vorrangig um diesen Bereich kümmert. Vor diesem Hintergrund ist einzugestehen, dass die pauschale Zuordnung dieses Bereichs zur Ehefrau mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet ist.

Vor dem Hintergrund der oben dargestellten theoretischen Argumentation ist auch ein weiteres Resultat der soziologischen Scheidungsforschung plausibel:

Ehen mit vollzeiterwerbstätigem Ehemann weisen ein geringeres Scheidungsrisiko auf als die anderen Ehen.

Natürlich kann auch eine Ehefrau, die sich auf die Hausarbeit spezialisiert hat, daneben noch erwerbstätig sein. Damit sind verschiedene Konsequenzen verbunden, die wichtigsten werden hier kurz dargestellt.

- Zunächst ist zu erwarten, dass ihre Erwerbstätigkeit mit einer Reduzierung der im Haushalt aufgewendeten Zeit einhergeht. Eine Möglichkeit, dies zu kompensieren, besteht darin, dass der Partner oder andere Personen, z. B. ältere Kinder, nahe Bezugspersonen oder auch entlohnte Haushaltshilfen, den Rückgang ausgleichen. Auch die Verwendung neuer Haushaltstechnologie beziehungsweise die Inanspruchnahme bestimmter Dienstleistungen, so das Angebot von Fertigprodukten oder von anderen Möglichkeiten der Nahrungsversorgung, kann eine Kompensation darstellen. Zudem kann es unter bestimmten institutionellen Bedingungen einfacher sein, Familie und Erwerbstätigkeit zu vereinbaren: Zu denken ist hier vor allem an die Möglichkeiten der Kinderbetreuung, und hier sowohl an das Vorhandensein von entsprechenden Betreuungseinrichtungen als auch an die Länge und Lage der Öffnungszeiten. Daneben spielen auch die Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle.

- Neben dem Verzicht auf die Realisierung von Spezialisierungsvorteilen ist davon auszugehen, dass die Berufstätigkeit zu einer insgesamt stärkeren zeitlichen Inanspruchnahme und damit zu einer Verringerung der Möglichkeit, die Zeit, vor allem Freizeit, gemeinsam zu verbringen, sowie zu einer größeren physischen Belastung der Ehefrau führt. Letzteres ist darauf zurückzuführen, dass Frauen auch in modernen Gesellschaften noch immer den größten Teil der Hausarbeit erledigen, und zwar auch dann, wenn sie erwerbstätig sind. Obwohl dies teilweise durch eine Verringerung der für den Haushalt aufgewendeten Zeit und durch die oben angesprochenen Entwicklungen kompensiert wird, ist von einer stärkeren Belastung der Partnerin auszugehen.

- Die Erwerbstätigkeit ist allerdings auch mit zusätzlichem Einkommen verbunden, was den Haushalt insgesamt finanziell besser stellt.

Es bleibt somit festzuhalten, dass durch eine Erwerbstätigkeit des auf die Hausarbeit spezialisierten Partners – hier wird angenommen, dass dies in der Regel die Ehefrau ist – ein Rückgang der für die Haushaltsführung aufgewendeten Zeit sowie eine zusätzliche Belastung der Ehefrau zu erwarten ist. Dies lässt ein erhöhtes Scheidungsrisiko erwarten. Dem könnte entgegenwirken, dass durch die Erwerbstätigkeit der Ehefrau das Haushaltseinkommen steigt. Allerdings erhöht sich auch die finanzielle Unabhängigkeit der Ehefrau, wenn die Ehe in Schwierigkeiten geraten sollte. Insgesamt ist also zu vermuten, dass die Erwerbstätigkeit der Ehefrau mit einem erhöhten Scheidungsrisiko einhergeht. Dies bestätigt sich auch:

Ehen mit vollzeiterwerbstätiger Ehefrau weisen ein höheres Scheidungsrisiko auf als die anderen Ehen.

Aber es zeigt sich auch, dass der Einfluss weiblicher Erwerbstätigkeit auf das Scheidungsrisiko in jüngerer Zeit zurückgeht. Als mögliche Gründe hierfür können neben sich doch langsam ändernden Rolleneinstellungen und Verhaltensweisen der Ehemänner beispielsweise die Zunahme der beruflichen Qualifikation der Frauen, verbunden mit einem höheren, dem Haushalt zugute kommenden Einkommen, verbesserte Möglichkeiten, die Haushaltsarbeitszeit durch den Einsatz von Haushaltstechnik und den Einkauf von Marktgütern und Dienstleistungen zu verkürzen, bessere – wenngleich sicher noch nicht optimale – Kinderbetreuungsmöglichkeiten und die Flexibilisierung der Arbeitszeit genannt werden. Es kann somit festgehalten werden, dass die destabilisierende Wechselwirkung zwischen einer Vollzeiterwerbstätigkeit der Ehefrau und dem Scheidungsrisiko im Zeitverlauf zurückgegangen ist:

Während für Paare, die bis 1970 geheiratet haben, weibliche Vollzeiterwerbstätigkeit mit einem hohen Scheidungsrisiko einhergeht, ist bei später geschlossenen Ehen ein geringerer bzw. kein Einfluss mehr festzustellen.

Warum kam es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu dem starken Anstieg der Scheidungsraten?

In der Zeit des Wirtschaftswunders im Deutschland der Nachkriegszeit dominierte als kultureller Hintergrund das bürgerliche Familienideal des 19. Jahrhunderts. Mit dem Anwachsen des Wohlstandes und dem Ausbau des sozialen Sicherungssystems wurde es breiten Bevölkerungsschichten möglich, dieses Modell zu leben:

- Die Ehefrau konnte auf eine Erwerbstätigkeit verzichten und sich auf den familialen Bereich mit den Hauptaufgaben Kinderversorgung, Haushalt und emotionale Unterstützungsleistungen für den Ehemann konzentrieren.

- Die Familie war als eigener Lebensbereich gegen andere Bereiche, insbesondere den Erwerbsbereich, stark abgegrenzt.

- Außerfamiliale Sozialbeziehungen hatten zugunsten der Intimbeziehungen innerhalb der Kernfamilie an Bedeutung verloren.

- Normatives Leitbild war die lebenslange und monogame eheliche Beziehung.

In der langfristigen Betrachtung war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis in die 60er Jahre zwar ein stetiger Anstieg der Scheidungsrate, allerdings nur auf niedrigem Niveau festzustellen. Ab Mitte der 60er Jahre kam es dann aber zu Entwicklungen, vor deren Hintergrund der Anstieg der Scheidungsrate bis dahin stark relativiert wurde: Es kann nicht mehr von einem stetigen Anstieg gesprochen werden, vielmehr handelt es sich um einen Niveauunterschied.

- Kennzeichnend ist zunächst, dass damals in Gang gekommene ökonomische, soziale, soziokulturelle und rechtliche Entwicklungen die Wählbarkeit vorher praktisch ausgeschlossener Lebensformen erleichterten. Dies führt zu einem Anstieg außerehelicher Lebensformen, sei es mit Partner oder ohne, sei es ohne Heirat oder nach einer Scheidung, sei es mit Kindern oder ohne.

- Damit einher ging eine gestiegene Emanzipation von Ehefrau und Kindern in der Familie.

- Die Ehe verliert kulturell und normativ an Bedeutung, sie wird nicht mehr zwangsläufig als lebenslang währende Institution angesehen. Zudem ist eine Reduzierung des normativen Stellenwertes der Institution Familie in der Gesellschaft festzustellen (vgl. Schneider 1996: S. 27).

- Daneben kann ein Funktionswandel von Ehe in Richtung der Befriedigung emotionaler Bedürfnisse sowie „eine Verschiebung von Pflicht- und Akzeptanz- zu Selbstentfaltungswerten“ (Nave-Herz, Daum-Jaballah, Hauser, Matthias, Scheller 1990: 38) festgestellt werden. Dies führt zu einer Veränderung des Anspruchs an die Partnerschaft. Ehen, die auf einer solchen Basis beruhen, sind aus zwei Gründen eher der Gefahr von Konflikten und damit einer Auflösung ausgesetzt: Einerseits sind sie von großer oder gar zentraler Bedeutung für die Befriedigung der emotionalen Bedürfnisse der Partner und mangelnde Performanz in diesem Bereich ist nicht akzeptabel. Andererseits besteht aufgrund der Orientierung an der eigenen Selbstverwirklichung dauernd die Notwendigkeit, die gegenseitig zu erbringenden Leistungen auszuhandeln.

- Damit einhergehend ist festzustellen, dass die Ehe zunehmend in Richtung Familie instrumentalisiert wird, d. h. eine Heirat ist stärker als früher an das Ziel der Geburt von Kindern geknüpft. Gleichzeitig nimmt die Zahl der durchschnittlich pro Ehe geborenen Kinder sowie der Anteil der Ehen mit Kindern ab.

Insgesamt war die Entwicklung in dieser Hinsicht in den alten Bundesländern und in der DDR sehr ähnlich, wenngleich auch wichtige Unterschiede festzustellen waren: In der DDR erleichterten die Umstände es, Elternschaft – das heißt insbesondere Mutterschaft – und Vollzeiterwerbstätigkeit miteinander zu vereinbaren, die Paare hatten früher und häufiger Kinder, normativ war eine Dauerhaftigkeit der Institution Ehe innerhalb des Leitbildes der sozialistischen Familie nicht vorgeschrieben, und die Scheidungsrate lag auf einem wesentlich höheren Niveau.

Die angesprochenen Veränderungen gehen gesamtgesellschaftlich mit einem starken Anstieg der Scheidungsraten einher, individuell mit einem starken Anstieg von Erfahrungen mit Ehescheidungen im Kreis der engen Bezugspersonen. Zudem ist ein starker Rückgang kirchlicher Trauungen festzustellen.

Diese Entwicklungen münden in die – von Andreas Diekmann (1994) so bezeichnete – „Scheidungsspirale“. Er hat hierunter verschiedene Prozesse zusammengefasst, durch die sich Scheidungsrisiken selbst verstärken können. Dabei lassen sich die folgenden Mechanismen unterscheiden:

- Aufgrund der Wahrnehmung, dass das Scheidungsrisiko im Zeitverlauf angestiegen ist, verringert sich die Neigung der Ehepartner, ehespezifische Investitionen zu tätigen, die das Scheidungsrisiko mindern würden. Dokumentiert wird dies beispielsweise durch den Geburtenrückgang.

- Daneben verbessern sich mit der wachsenden Zahl von Geschiedenen die Möglichkeiten, nach einer Scheidung einen – auch altersmäßig – geeigneten neuen (Ehe-)Partner zu finden.

- Weiterhin ist durch die anwachsende Zahl von Eheauflösungen eine größere soziale Akzeptanz von Scheidungen zu erwarten, die den normativen Druck, eine Ehe aufrechtzuerhalten, senkt.

- Gleichzeitig kommt es mit steigenden Scheidungszahlen auch zu immer mehr „Scheidungswaisen“. Da Kinder geschiedener Eltern ihrerseits wieder ein erhöhtes Scheidungsrisiko aufweisen, verstärkt sich auch hierdurch die Scheidungsdynamik.

- Schließlich ist als letzter Aspekt der Scheidungsspirale ein wechselseitiger Zusammenhang zwischen der Erwerbstätigkeit der Ehefrau und dem Scheidungsrisiko zu nennen: Einerseits erhöht die Erwerbstätigkeit der Ehepartnerin das Scheidungsrisiko, andererseits verstärkt sich durch die Wahrnehmung eines erhöhten Scheidungsrisikos der Anreiz für Ehefrauen, erwerbstätig zu sein, um im Falle einer ehelichen Krise unabhängig zu sein.

Der Anstieg der Scheidungszahlen als Ausdruck einer Krise von Ehe und Familie?

Die angesprochenen Entwicklungen verstärken sich gegenseitig und erklären zumindest teilweise den Anstieg der Scheidungsrate in den letzten Jahrzehnten. Dennoch ist festzuhalten, dass Scheidungen noch immer die Ausnahme und nicht den Normalfall darstellen: Die meisten Ehen bleiben auch heute noch stabil. Zudem ist gegenüber den 70er Jahren eine deutliche Verlangsamung des Anstiegs festzustellen.

Und auch in Bezug auf die Einstellung zu Ehe und Familie stellt beispielsweise Norbert F. Schneider (1996: 27) fest: „Vom Wandel weitgehend unberührt geblieben sind die auf Ehe und Familie gerichteten subjektiven Erwartungen, die Einstellungen zu Ehe und Elternschaft und der der Institution Ehe zugemessene gesellschaftliche Stellenwert.“

René König, ein bedeutender Soziologe des 20. Jahrhunderts, schließlich verweist darauf, dass die Ehescheidung auch gesellschaftlich positive Funktionen erfüllt: „Die Funktion der Ehescheidung in der modernen Welt ist die einer regulativen Institution, wenn in der Familie auf Grund besonderer Umstände die personale Eigensubstanz der beteiligten Personen bedroht und damit eine gesunde Auswirkung des Intimzusammenhanges unmöglich gemacht wird. Da diese Bedrohung zumeist auf Kosten der Frau geht, ist die Ehescheidung in dieser Hinsicht eine Einrichtung des Frauenschutzes“ (König 1946: S. 97). Die Scheidung einer schlechten, eventuell sogar qualvollen Ehe wirkt zudem insofern positiv, als dadurch Schaden von den Kindern genommen wird und die Familie „damit auch ihre Hauptfunktion, den Aufbau der sozial-kulturellen Persönlichkeit bei der Nachkommenschaft“ (König 1946: S. 100), besser erfüllen kann. Diese Überlegungen verweisen darauf, dass durchaus hinterfragt werden kann, ob früher weniger Ehen geschieden wurden, weil die Partner glücklicher waren oder weil sie – insbesondere die Frauen – es sich aus wirtschaftlichen Gründen nicht leisten konnten, sich zu trennen.

Durch die vorangegangenen Ausführungen soll der Anstieg der Scheidungszahlen keineswegs bagatellisiert werden. Allerdings soll dafür plädiert werden, die Situation auch nicht zu dramatisieren, sondern zu versuchen, sie objektiv zu betrachten. Wichtig ist es, die Entwicklung von Ehe, von Familie und der privaten Lebensformen insgesamt sowie der damit verbundenen Umstände und Konsequenzen genau zu beobachten, zu analysieren und so auf fundierter Basis Handlungsempfehlungen und Entscheidungen abzuleiten. Auf eine entsprechende Möglichkeit wird abschließend noch eingegangen.

Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit verringert das Scheidungsrisiko

Analysen mit der „Mannheimer Scheidungsstudie“ ergaben für die alten Bundesländer und die DDR unterschiedliche Ergebnisse in Bezug auf die ehestabilisierende Wirkung von Kindern: In der DDR reduzierte das Vorhandensein von Kindern indirekt das Scheidungsrisiko, indem es die Wahrscheinlichkeit senkte, dass die Ehe in Schwierigkeiten geriet. In den alten Bundesländern dagegen war diese indirekte Wirkung nicht festzustellen, allerdings verringerte das Vorhandensein gemeinsamer Kinder das Risiko einer Scheidung, wenn die Ehe bereits in Schwierigkeiten war.

In beiden Regionen wirken gemeinsame Kinder also stabilisierend, allerdings über unterschiedliche Mechanismen. Diese werden deutlich, wenn man die Rahmenbedingungen in der DDR genauer betrachtet: Dort waren Elternschaft und Vollzeiterwerbstätigkeit beider Partner wesentlich leichter miteinander vereinbar als in den alten Bundesländern. So wurde vom Staat eine nahezu flächendeckende und fast kostenfreie Betreuung der Kinder bei langen und flexiblen Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen gewährleistet. Unter diesen Bedingungen wurden mehr Kinder geboren, und das Vorhandensein gemeinsamer Kinder reduzierte – wie bereits angesprochen – die Wahrscheinlichkeit, dass die Ehe in Schwierigkeiten geriet. Dies spricht dafür, dass Kinder unter solchen Umständen vor allem ihre positive Wirkung entfalten können. Die Partner sind zufriedener, die Frage einer formalen Auflösung der Ehe, also einer Scheidung, stellt sich ihnen überhaupt nicht.

Damit steht dieser Wirkungsmechanismus, über den Kinder die Stabilität von Ehen erhöhen, dem gegenüber, der im Westen festgestellt wurde: Dort reduzierte das Vorhandensein von gemeinsamen Kindern die Wahrscheinlichkeit, dass sich Paare, deren Ehe in Schwierigkeit war, in denen also mindestens ein Partner unzufrieden ist, sich scheiden lassen. Weil die sozialen und emotionalen Kosten (zu) hoch sind, bleiben die Partner also in einer Beziehung, die sie nicht zufrieden stellt.

Diese Resultate sprechen dafür, dass im Hinblick auf die Stabilität von Ehen heute der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für beide Partner – sei es durch Betreuungsangebote für Kinder, sei es durch flexible Arbeitszeiten – eine große Bedeutung zukommt. Dies führt zu unabhängigen und selbständigen Partnern, für die die Beziehung zum Ehepartner und zu Kindern die affektive Funktion erfüllen kann, ohne an überhöhten Ansprüchen zu zerbrechen. Wenn dabei zudem noch die Möglichkeit entsteht, mehr Freizeit gemeinsam zu verbringen, zum Beispiel weil beide Partner teilzeiterwerbstätig sind, so erhöht dies zusätzlich den Ehenutzen und damit die Stabilität der Beziehung. Und dies nicht, weil hohe Barrieren die Partner an die Ehe fesseln, beispielsweise in Form von mit der Scheidung verbundenen Kosten jeglicher Art, oder weil die Alternativen nicht attraktiv sind, sondern weil die Beziehung für beide Partner gewinnbringend und somit attraktiv ist.

Literatur

Vorbemerkung

Um den Rahmen dieses Beitrags nicht zu sprengen, wurden in die folgende Literaturliste nur wenige ausgewählte Veröffentlichungen übernommen. Tatsächlich ist die soziologische Forschungsliteratur zu Ehescheidung – auch für Deutschland – wesentlich umfangreicher. Einen umfassenderen Überblick geben Paul B. Hill und Johannes Kopp (2004) und Michael Wagner und Bernd Weiss (2003). Wichtige Ergebnisse der „Mannheimer Scheidungsstudie“ zu verschiedenen Themenfeldern finden sich in dem von Thomas Klein und Johannes Kopp (1999) herausgegebenen Sammelband.

- Brüderl, Josef, Diekmann, Andreas, Engelhardt, Henriette, 1999: Artefakte in der Scheidungsursachenforschung? Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 51: S. 744-753.

- Diekmann, Andreas, 1994: Hat das steigende Ehescheidungsrisiko das berufliche Engagement von Frauen gefördert? Soziale Welt 45: S. 83-97.

- Emmerling, Dieter, 2002: Ehescheidungen 2001/2002. Wirtschaft und Statistik, Heft 12: S. 1056-1064.

- Esser, Hartmut, 1993: Social Modernization and the Increase in the Divorce Rate. Journal of Institutional and Theoretical Economics Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 149: S. 252-277.

- Hartmann, Josef, 2003: Ehestabilität und soziale Einbettung. Familie und Gesellschaft, Band 11. Würzburg: Ergon Verlag.

- Hill, Paul B., Kopp, Johannes, 2004: Familiensoziologie. Grundlagen und theoretische Perspektiven. 3., überarbeitete Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Klein, Thomas, Kopp, Johannes (Hrsg.), 1999: Scheidungsursachen aus soziologischer Sicht. Familie und Gesellschaft, Band 2. Würzburg: Ergon Verlag.

- König, René, 1946: Materialien zur Soziologie der Familie. Bern: Francke.

- Kopp, Johannes, 1994: Scheidung in der Bundesrepublik. Zur Erklärung des langfristigen Anstiegs der Scheidungsraten. Wiesbaden: Deutscher Universitäts Verlag.

- Nave-Herz, Rosemarie, Daum-Jaballah, Marita, Hauser, Sylvia, Matthias, Heike, Scheller, Gitta (Hrsg.): 1990: Scheidungsursachen im Wandel. Bielefeld: Kleine Verlag.

- Schneider, Norbert F., 1996: Familie im Modernisierungsprozess. Soziologische Betrachtungen. ifb-Materialien 1-96. Vorträge. Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg.

- Wagner, Michael, Weiss, Bernd, 2003: Bilanz der deutschen Scheidungsforschung. Versuch einer Meta-Analyse. Zeitschrift für Soziologie 32: S. 29-49.

Autor

Dr. Josef Hartmann arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der „Mannheimer Scheidungsstudie“.

Seit 1997 ist er als wissenschaftlicher Studienleiter im Bereich „Arbeitsmarktforschung“ bei TNS Infratest Sozialforschung, München, tätig.

Seine Dissertation „Ehestabilität und soziale Einbettung“ wurde 2004 durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit dem „Nachwuchspreis für Familienforschung“ ausgezeichnet.

Kontakt

Dr. Josef Hartmann

TNS Infratest Sozialforschung

Landsberger Straße 338

80687 München

Erstellt am 18. Januar 2005, zuletzt geändert am 5. März 2010