Unsere Familie – ein starkes Team

Dr. Johanna Graf

Gelingende Beziehungen in der Familie hängen maßgeblich davon ab, wie kompetent mit Gefühlen umgegangen wird. Dieser Beitrag befasst sich mit der Frage, was Familien zu einem starken Team macht und wie emotionale Kompetenzen dazu beitragen können. Dabei stehen die Paarbeziehung der Eltern und die Eltern-Kind-Beziehung im Mittelpunkt.

Wenn Paare sich entschließen, eine Familie zu gründen, ist das meist mit großen Hoffnungen und Erwartungen verbunden: das partnerschaftliche Beziehungsglück vervollkommnen, glückliche Zeiten zu dritt oder viert genießen, die Kinder zu selbständigen und verantwortungsbewussten Menschen heranziehen. Doch die Realität ist oftmals ernüchternd. Womöglich bleibt die Partnerschaft auf der Strecke und “außer Rand und Band” geratene Kinder bringen ihre Eltern an den Rand der Verzweiflung. Ehe man sich’s versieht, findet man sich auf gegnerischen Seiten wieder, statt zusammen – als Team – an einem Strang zu ziehen. Erziehung scheint ein schwieriges Kunsthandwerk geworden zu sein. Die Eltern heute finden ihre Kinder schwierig (sie streiten und widersprechen zu viel, sind unkonzentriert/impulsiv, vgl. Resch, 2001) und haben Probleme, konsequent zu sein und Grenzen zu setzen (vgl. Kucklick, 2002). Tatsächlich entwickeln 10 bis 20 Prozent aller Kinder und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr psychische Störungen (z.B. aggressives Verhalten; soziale Ängste; Petermann et al., 2000). Viele Eltern sind verunsichert.

Dies hat auch mit dem Wandel von Erziehungszielen und -werten zu tun (vom Befehls- zum Verhandlungshaushalt, von der Erziehung zur Beziehung, vgl. Schneewind & Ruppert, 1995). Nach der Abkehr von der autoritären Erziehung (Eltern bestimmen, Kinder gehorchen) schlug das Pendel im Zuge der 68er-Jahre ins Gegenteil um und man wandte sich demokratisch-partnerschaftlichen Konzepten zu – den Kindern wurde ein möglichst großer Entfaltungsspielraum gewährt (permissive, nachgebende Erziehung). Vielfach führt das dazu, dass Eltern so lange nachgeben, bis ihnen die Kinder “auf dem Kopf herumtanzen” oder sie “auf die Palme bringen” und sie – für die Kinder wie aus heiterem Himmel – explodieren (inkonsequente Erziehung). Ein Blick in die Ratgeberliteratur lässt vermuten, dass das Pendel mittlerweile wieder zurückschwingt: Bücher zum Thema “Grenzen setzen” haben Hochkonjunktur und wollen aufzeigen, wie unangemessenes oder “Fehl” -Verhalten von Kindern begrenzt werden kann.

Dieser ausschließliche Fokus auf die Verhaltensebene überrascht um so mehr, als sich in der Forschung

(a) nach der sog. “kognitiven Wende” mittlerweile eine ”emotionale Wende“ abzuzeichnen scheint (d.h. die Bedeutsamkeit” emotionaler Kompetenzen “zunehmend ins Blickfeld geraten ist) und

(b) eine systemische Sichtweise (d.h. Wechselwirkungen zwischen den Familienmitgliedern sowie zwischen Verhalten, Gedanken, Gefühlen, Körperempfindungen) weitgehend Akzeptanz findet (biopsychosoziales Modell der Entwicklung).

Was macht Familien zu einem starken Team?

Im Einklang mit diesen neueren Forschungsströmungen lautet die Kernthese dieses Beitrags:

Wie in der Familie mit Gefühlen umgegangen wird (mit den eigenen, mit denen des Partners und denen der Kinder) spielt eine Schlüsselrolle für das Gelingen von Familie.

Solche emotionalen Kompetenzen sind (vgl. Saarni, 2002; Eisenberg, Fabes & Guthrie, 1997):

- Achtsamkeit: die eigenen Gefühle und die anderer bewusst wahrnehmen

- Empathie: sich in andere einfühlen und das verstehen können, was andere empfinden

- Kommunikation: über emotionales Erleben sprechen können

- Emotionsregulation: Intensität und Dauer von Gefühlen einschließlich der damit einhergehenden physiologischen Prozesse verändern (interne Regulation) sowie den Ausdruck von Gefühlen (Mimik, Gestik, Verhalten) beeinflussen können (externe Regulation).

In zahlreichen Untersuchungen wurden mittlerweile die positiven Auswirkungen solcher emotionaler Kompetenzen auf die soziale und schulische Entwicklung von Kindern sowie auf die persönlichen Beziehungen, Gesundheit und Berufsleben von Erwachsenen dokumentiert (vgl. z.B. Eisenberg et al., 2002, Petermann & Wiedebusch, 2003; von Salisch, 2002). Wer mit anderen über Gefühle sprechen kann, ist beliebter – das erscheint ziemlich einleuchtend (vgl. Fabes et al., 2001). Doch weshalb sind emotionale Kompetenzen für schulische bzw. berufliche Erfolge wichtig? Die Fähigkeit, die eigenen Gefühle zu regulieren (z.B. sich selbst beruhigen zu können) ist Voraussetzung für Aufmerksamkeitssteuerung und Konzentration sowie das erfolgreiche Anwenden von Problemlösestrategien unter Stressbedingungen.

Familie als System

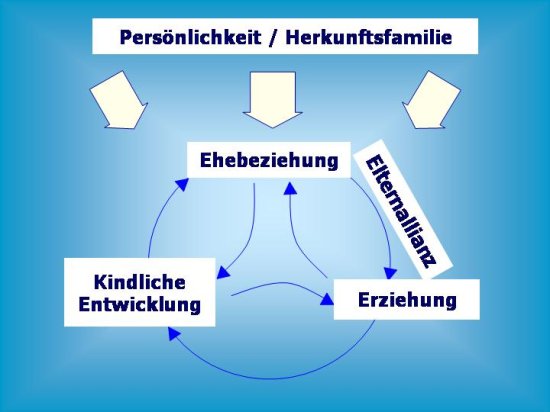

Abb. 1: Wechselwirkungsprozesse im Familiensystem (modifiziert n. Belsky, 1981)

Die Suche nach Antworten auf die Frage, welche Faktoren Familien stark machen, erfolgt aus familiensystemischer Perspektive, die in Abbildung 1 veranschaulicht ist und Folgendes aufzeigt:

- Subsysteme: Es ist lohnenswert, nicht nur Vater/Mutter/Kind, sondern unterschiedliche familiäre Subsysteme zu betrachten: Paarbeziehung, Elternbeziehung, Eltern-Kind-Beziehung sowie den Einfluss der Herkunftsfamilie.

- Wechselwirkungen bestehen nicht nur zwischen einzelnen Familienmitgliedern (Eltern beeinflussen ihre Kinder und Kinder beeinflussen ihre Eltern), sondern auch zwischen den familiären Subsystemen.

- “Eltern werden, Partner bleiben” lautet die Devise und Herausforderung für frischgebackene Eltern. Allzu leicht gerät ob der neuen Aufgaben und Rollen die Partnerschaft aus dem Blickfeld (Tillmetz & Themessl, 2004). Doch Paare sind die Architekten des Familiensystems (Satir, 1982). Eltern schöpfen für ihre Erziehungsaufgabe viel Kraft aus einer glücklichen Partnerschaft. Ständige Querelen dagegen unterminieren die Erziehungskompetenz und” vergiften “das gesamte Familienklima (Graf, 2002).

- Persönlichkeitsmerkmale der Partner (z.B. emotionale Stabilität; Depressivität; individuelle soziale Kompetenzen; Attributionsstile) haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung der Partnerschaft wie auch der Eltern-Kind-Beziehung (vgl. Field, 1995; Fincham & Grych 1991). (Angeborene) Temperamentsmerkmale des Kindes erleichtern oder erschweren Eltern ihre Erziehungsaufgabe.

- Herkunftsfamilie. Häufig kommt es zur transgenerationalen Weitergabe von Persönlichkeits- und Beziehungsmustern. Wie Eltern mit ihren Kindern umgehen, beeinflusst, wie die Kinder sich entwickeln, wie sie in Kindergarten und Schule mit ihren Kameraden zurechtkommen (vgl. z.B. Zimmermann et al., 2000), wie sie als Jugendliche mit ihrem Partner umgehen (Conger et al., 2000) und als Erwachsene ihre Partnerschaft und die Beziehung zum eigenen Kind gestalten. Dies lässt sich nicht nur retrospektiv erfassen (z.B. anhand der mentalen Bindungsmodelle der Eltern; Van Ijzendoorn, 1995), sondern auch prospektiv und über mehrere Generationen hinweg nachweisen (Caspi & Elder, 1988).

Die Meta-Emotions-Philosophie als Einfluss-Faktor auf Person-Ebene

” Ein echter Indianer kennt keinen Schmerz “oder” Jungen weinen nicht “- Wer kennt solche Sätze nicht? Ist es in Ordnung, seinen Ärger zu zeigen? Ist es reine ”Zeitverschwendung“ oder ”peinlich“, wenn Kinder weinen, weil ihre Mama gerade nicht da ist? Oder ist Traurigkeit eine gute Gelegenheit, Nähe und Intimität herzustellen? Solche Gedanken, Einstellungen, Gefühle und Metaphern über Gefühle (sog.” Meta-Emotionen “) bestimmen, wie Menschen mit den eigenen Gefühlen umgehen und auf die Gefühle von Partner und Kindern reagieren (Gottman, Katz & Hooven, 1997). Sie finden deshalb in diesem Beitrag besondere Berücksichtigung.

Ein Blick auf die Familie als Ganzes:

” Funktionale “Familienstrukturen oder die Verantwortung der Eltern

Eltern streben heute eine” demokratisch-partnerschaftliche “Beziehung zu ihren Kindern an. Missverständlich ist diese Leitlinie insofern, als sie eine Gleichrangigkeit auch in den Dimensionen Einfluss/Macht/Verantwortlichkeit nahe legt. In Übereinstimmung mit den Annahmen der strukturellen Familientherapie (Minuchin, 1983) zeichnen sich gesunde Familien aus

- durch ein hohes Maß an emotionaler Verbundenheit (”Kohäsion“, dargestellt beispielsweise durch die Nähe bzw. Distanz der Figuren auf einem 9×9-Brett im FAST; Familiensystemtest; Gehring, 1998) einerseits

- sowie klare Hierarchiegrenzen (Machtunterschiede) zwischen elterlichem Subsystem und Kind (dargestellt durch die Erhöhung der Elternfiguren) andererseits.

- Familien mit klinisch-auffälligen Kindern sind dagegen durch eine geringere Verbundenheit und unklare Hierarchien bzw. Eltern-Kind-Koalitionen gekennzeichnet (vgl. Gehring & Marti, 1993).

Die schädlichen Folgen einer Umkehrung des Generationengefälles für die kindliche Entwicklung sind auch in zahlreichen anderen Studien dokumentiert worden (vgl. Graf & Frank, 2001). Dies unterstreicht eindrücklich, wie notwendig es ist, dass Eltern aktiv die Verantwortung in der Familie übernehmen. In dieser Hinsicht ist die Eltern-Kind-Beziehung nicht” partnerschaftlich “. Eltern tragen Verantwortung für ihre Kinder (für deren emotionales und körperliches Wohlbefinden wie auch für deren kognitive Entwicklung) – und nicht umgekehrt.

Die Gestaltung der Paar-Beziehung: Eltern werden, Partner bleiben

Ein starkes Band zwischen den Partnern ist das Fundament der Familie (vgl. Minuchin, 1983). Einander liebevoll zugetan sein (”Zugewandtheit“) und gleichzeitig Luft zum Atmen lassen (”Autonomie“ zugestehen) sind die besten Voraussetzungen für eine gelungene Entwicklung von Paaren und Kindern (Graf, 2002). Sich über den anderen zu ärgern ist normal; Konflikte gehören zum Alltag. Entscheidend ist, wie die Partner mit ihren unangenehmen Gefühlen umgehen:

- “Wie gehe ich auf die unangenehmen Gefühle meines Partners / meiner Partnerin ein?”

- "Wie bringe ich meine unangenehmen Gefühle ´an den Mann / die Frau´?”

Diese Form der Gefühlsbewältigung im Paarsystem kann als “dyadische Emotionsregulation” bezeichnet werden und beeinflusst maßgeblich den Verlauf der Partnerschaft und das zu Hause vorherrschende Familienklima, in dem die Kinder aufwachsen.

Auswirkungen auf die Kinder

- Indirekter Einfluss (Paar – Erziehung – Kind): Aus einer erfüllten Partnerschaft schöpfen Eltern viel Kraft für die Herausforderungen der Elternschaft. Dagegen ist es sehr schwer, geduldig, warmherzig und feinfühlig auf Kinder einzugehen, wenn Partnerschaftsprobleme an den Nerven zerren (Engfer, 1988; Kitzman, 2000; Krishnakumar & Buehler, 2000).

- Direkter Einfluss (Paar – Kind): Destruktiv ausgetragene Konflikte sind nicht nur “tödlich” für die Paarbeziehung (s.u.), sondern stellen für Kinder eine sehr große Belastung dar, was sich u.a. an ihrer physiologischen Erregung (Cummings & Davies, 1994) und einem erhöhten Stresshormonspiegel (Katecholaminspiegel) ablesen lässt (Gottman & Katz, 1989). Viele Kinder glauben auch, schuld an den elterlichen Auseinandersetzungen zu sein (Grych & Fincham, 1993).

Was ist hilfreich (vgl. Cummings & Davies, 1994)?

- Unangenehme Gefühle nicht vor Kindern verbergen, sondern Konflikte aktiv angehen (Kinder reagieren auf abwertende Blicke oder verächtliche Gesten genauso belastet wie auf verbale Äußerungen; sie sind sensible Barometer für die zu Hause vorherrschende emotionale Atmosphäre; Graf, 2002).

- Konflikte lösen (Kompromisse finden, sich entschuldigen, sich versöhnen).

- Erklärungen geben (erklären, dass Lösungen gefunden wurden; dass Konflikte normal sind, aber die Eltern sich trotzdem lieben; erklären, dass das Kind nicht schuld ist).

- Von einem konstruktiven Umgang mit Konflikten und anschließender Versöhnung können Kinder sogar profitieren und entwickeln – über das Lernen am Modell – wichtige soziale Kompetenzen und Problemlösefertigkeiten (vgl. Goodman et al. 1999; Cummings & Wilson, 1999).

Die vier Reiter der Apokalypse

Bestimmte Verhaltensweisen sind so “tödlich” für Partnerschaften, dass Gottman (1994) sie die “Reiter der Apokalypse” (auf dem Weg zu Trennung/Scheidung) genannt hat. Typischerweise folgen auf Vorwürfe (Kritik an der ganzen Person) Rechtfertigungen und Gegenvorwürfe als Ausdruck einer defensiven Haltung. Sarkastische Bemerkungen, verächtliche Blicke, ein höhnischer oder eisiger Tonfall sind Merkmale der empfundenen Verachtung. Häufig beginnt einer der beiden spätestens zu diesem Zeitpunkt zu “mauern” (“stonewalling“). “Reparaturversuche” (Einlenken, Humor, eine versöhnliche Geste) werden entweder – aufgrund der physiologischen Erregung – überhört oder gleich gar nicht unternommen. Das geschlechtstypische Forderungs-Rückzugs-Muster (vgl. Christensen & Heavey, 1990) ergibt sich dadurch, dass meist Frauen Beziehungsprobleme “auf den Tisch” bringen, während Männer zum Mauern neigen. Gottman empfiehlt deshalb:

- Frauen, in Konfliktgespräche sanft einzusteigen ( “softened startup” ) und

- Männern, sich von ihrer Partnerin beeinflussen zu lassen und auf deren Ärger statt mit negativem Affekt mit De-Eskalation zu reagieren.

Sind mangelnde Kommunikationsfertigkeiten “schuld” ?

Die für eine gelingende “dyadische Emotionsregulation” erforderlichen Kommunikationsfertigkeiten können Paare erfolgreich z.B. im EPL ( “Ein Partnerschaftliches Lernprogramm” ; Thurmaier, 1997) einüben. Interessanterweise wenden unglückliche Paare jedoch solche Sprecher-/Zuhörerfertigkeiten Fremden gegenüber an (beherrschen sie also!), greifen aber bei Partnerschaftskonflikten nicht darauf zurück. Dies könnte daran liegen, dass sich – von den Betreffenden selbst meist unbemerkt – im Verlauf des Streits die Ziele, die die Partner verfolgen, ändern (vgl. Fincham & Beach, 1999). Aus beziehungsförderlichen Zielen (z.B. “wir wollen die Einweihungsfeier bei Freunden gemeinsam genießen” ) werden (z.B. wenn das Paar sich auf dem Weg dorthin verfährt) schnell Selbstschutz- oder Angriffs-Ziele (z.B. das Gesicht wahren; sich verteidigen; es heimzahlen wollen) und damit einhergehendes defensives Verhalten wird aktiviert. Hilfreich könnte hier die Maxime sein: “Verhalte Dich gegenüber Deinen Familienangehörigen mindestens so respektvoll wie Du es Fremden gegenüber tust” .

Der Einfluss der Meta-Emotions-Philosophie

Einen maßgeblichen Einfluss auf das Verhalten in Konflikten hat auch die Meta-Emotions-Philosophie der Partner (s.o.). Obwohl Männer und Frauen in Konfliktsituationen ähnliche Emotionen haben und gleich gut dazu in der Lage sind, die Gefühle des anderen zu erkennen, neigen Männer eher dazu, ihre Emotionen zu verbergen, während Frauen ihre Gefühle freier in Worten, Mimik und Gestik ausdrücken. Je geringer die Diskrepanzen in der Meta-Emotionsphilosophie beider Partner sind, desto geringer ist das Risiko späterer Trennung und Scheidung (Gottman et al., 1997).

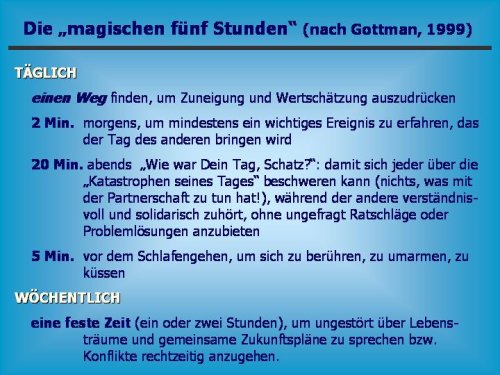

Die Beziehung “pflegen”

Leichter, als den Umgang mit unangenehmen Gefühlen zu verändern, ist es, aktiv die Positivität in der Beziehung zu erhöhen. Zu den wichtigsten Unterschieden zwischen glücklichen und unglücklichen Paaren zählt das Ausmaß an positivem Affekt und gegenseitiger Zuwendung (Humor, Zuneigung, Wertschätzung, Körperkontakt,” turning toward“; Gottman et al., 1998). Tatsächlich beträgt das Verhältnis von positivem zu negativem Austausch bei stabilen Paaren 5:1 (”Gottman-Konstante ). Negative Interaktionen müssen also durch mindestens fünf positive Interaktionen aufgewogen werden, damit die Partnerschaft nicht gefährdet wird. Je positiver Gespräche über Ereignisse des Tages sind, desto konstruktiver verlaufen auch Konfliktgespräche. Es lohnt sich also, die Beziehung zu pflegen.

Abb. 2: Beziehungspflege nach Gottman (1999)

Elternallianz: das Bindeglied zwischen Partnerschaft und Eltern-Kind-Beziehung

Eine glückliche Partnerschaft stärkt auch die Fähigkeit, bei der Erziehung als Team zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen (” Elternallianz “,”Co-Parenting“; vgl. Belsky, Crnic & Gable, 1995). Die Allianz der Eltern erscheint gleichsam als Brücke, die die beiden familiären Subsysteme (Partnerschaft – Eltern-Kind-Beziehung) miteinander verbindet (vgl. Abb. 1). Sind Paare nicht in der Lage, ihre Partnerschaftsprobleme zu lösen, so leidet auch ihre Fähigkeit zur Kooperation als Erziehungsteam. Die Folge sind

- Erziehungsdifferenzen

- uneinheitliche Erziehungspraktiken der beiden Eltern (” interparentale Inkonsistenz “) und

- Koalitionsbildungen.

(a) Erziehungsdifferenzen. Wenn sich die elterlichen Streitigkeiten um Erziehungsfragen drehen, ist das für Kinder besonders belastend. Bereits im Alter von zwei Jahren bekommen sie mit, worum es bei Auseinandersetzungen geht (Dunn & Munn, 1985). Sie geben sich die Schuld an den Problemen (Grych & Fincham, 1993) und versuchen z.T. sogar, die Streitigkeiten zu schlichten. So erlernen sie früh die Rolle des Friedensstifters in der Familie (Cummings, Zahn-Waxler & Radke-Yarrow, 1984).

(b) Interparentale Inkonsistenz und kompetitives Erziehungsverhalten. Partnerschaftsprobleme münden bisweilen sogar in eine Konkurrenz der Partner in der Interaktion mit dem Kind (z.B. um die Aufmerksamkeit des Kindes; vgl McHale, 1995). Wenn einer” hü “, der andere” hott “sagt, führt das bei Kindern verstärkt zu Verhaltensproblemen (Mahoney et al., 1997).

(c) Generationsübergreifende Koalitionen. Eine schwache Allianz der Partner führt zudem zu Versuchen, das Kind in eine Koalition gegen den anderen Elternteil zu ziehen (vgl. Lindahl, Clements & Markman, 1997), was Kinder in schwere Loyalitätskonflikte bringt (Walper, 1998).

Die Gestaltung der Eltern-Kind-Beziehung: Wie können Eltern Kinder stark machen?

Eltern sollen ihren Kindern Wurzeln und Flügel geben (Baumrind, 1991) – aber wie?

Eltern haben Einfluss

Obwohl in letzter Zeit immer wieder Stimmen laut werden, die Eltern den Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder absprechen (z.B. Harris, 2000; ”die Ohnmacht der Eltern"), gibt es mittlerweile eine Fülle von Belegen, die die Bedeutsamkeit des Elternverhaltens dokumentieren. V.a. durch Längsschnittstudien mit ausgeklügelten Auswertungsdesigns und Interventionsstudien lässt sich eindeutig nachweisen, dass ein Zugewinn an Elternkompetenz zur positiven Entwicklung der Kinder beiträgt (vgl. z.B. Cowan & Cowan, 2002; van den Boom, 1994; Sroufe, 2002).

“Familienkompass” und “Pausenknopf”

Der Erziehungsalltag fordert von Eltern oft schnelles Handeln. Zwei Dinge können dabei wertvolle Dienste leisten (vgl. Covey, 1998; Borkowski, Ramey & Stile, 2002):

- “Einen Kompass dabei haben” : der es auch in hitzigen Momenten erleichtert, “auf Kurs” zu bleiben, weil er die Zielrichtung angibt; eine Art innere Landkarte ( “mental map” ), die darüber Auskunft gibt, welche Erziehungs- und Beziehungsziele langfristig wirklich wichtig sind.

- Auf den Pausenknopf drücken” (wie bei einem Videofilm): bewusst handeln statt automatisch reagieren ( “responding” statt “reacting” ). D.h. einen Moment innehalten und fragen:

- Was passiert gerade?

- Was soll mein Kind langfristig lernen?

- Wie möchte ich deshalb in der Gegenwart handeln?

- Transportieren meine Worte das, was ich wirklich sagen will?

Verantwortungsbewusste Kinder großzuziehen, ist eine Zielvorstellung, die heute viele Eltern teilen. Übertragen auf Nahziele in der Gegenwart bedeutet das, (a) dem Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend Verantwortung z.B. für bestimmte Haushaltsaufgaben zu übertragen (d.h. ihm zutrauen, einen eigenen Beitrag zu leisten) und (b) bei Konflikten das Kind einzubeziehen, statt sich durch Machtanwendung durchzusetzen (da allenfalls Höflichkeit und Gehorsam, nicht aber Verantwortungsbewusstsein und intrinsische Motivation gefördert werden).

Autoritative Erziehung (“Freiheit in Grenzen”)

Ein wichtiger Bestandteil solcher kognitiver Landkarten ist Wissen über effektive Erziehung. Eine Vielzahl von Studien dokumentiert für unterschiedliche Kulturen die bereits 1971 von Baumrind beschriebene “autoritative” Erziehung als “erfolgreichsten” Erziehungsstil – der allerdings nur von etwa 10 Prozent der Eltern praktiziert wird. Kinder autoritativer Eltern können ein positives Selbstbild und innere Kontrollüberzeugungen aufbauen, sind beliebt bei Gleichaltrigen und zeigen gute Schulleistungen.

Abb. 3: Drei Eckpfeiler der Erziehung

Die für eine autoritative Erziehung erforderlichen Schlüsselkompetenzen spiegeln sich in drei Dimensionen wider (vgl. Gray & Steinberg, 1999; vgl. Abb. 3):

- Affektive Qualität der Eltern-Kind-Beziehung: Autoritative Eltern bringen ihren Kindern ein hohes Maß an emotionaler Wärme, Zuneigung, Wertschätzung, Akzeptanz und Unterstützung entgegen; sie gehen liebevoll mit ihren Kindern um, achten aufmerksam auf deren Bedürfnisse und zeigen offen ihre Freude und Begeisterung (Gegenpol: Zurückweisung, Ablehnung).

- Disziplinierung: Die Kinder erhalten Orientierung und Sicherheit durch klare Regeln und Grenzen, die ihrem Entwicklungsstand angemessen sind. Autoritative Eltern stellen nachvollziehbare Verhaltensanforderungen und achten liebevoll und konsequent darauf, dass die aufgestellten Regeln eingehalten werden (Gegenpole: Machtausübung / Nachgiebigkeit / Inkonsequenz, häufig als Nachgeben-Nachgeben-Explodieren).

- Selbständigkeitsförderung: Nach der Maßgabe “Freiheit in Grenzen” (Schneewind, 2002) respektieren sie die Eigenständigkeit ihres Kindes und eröffnen Möglichkeiten, die Welt zu erkunden, eigene Erfahrungen zu sammeln. Sie wertschätzen die Perspektive ihres Kindes und lassen es an Entscheidungen teilhaben. Bei schwierigen Aufgaben greifen sie ihm unterstützend und ermutigend unter die Arme, ohne ihm die Lösung abzunehmen (Positive Anleitung: “Scaffolding-Praising” ; Gegenpol: Intrusivität, Übergriffigkeit).

Emotionale Verfügbarkeit

Was Eltern tun können, um die Eltern-Kind-Beziehung positiv zu gestalten – darüber gibt die Bindungstheorie detailliert Aufschluss, auch wenn es dort vor allem darum geht, wie Eltern mit dem Kummer oder anderen Belastungen ihres Kindes umgehen (vgl. z.B. Bowlby, 1988; Spangler & Zimmermann, 1995). Eine Schlüsselrolle spielen elterliche Responsivität, Feinfühligkeit und emotionale Verfügbarkeit – überlappende, wenngleich nicht völlig identische Konstrukte (vgl. z.B. Emde, 2000).

Elterliche Feinfühligkeit ist die Fähigkeit (vgl. Ainsworth et al., 1978),

- die kindlichen Bedürfnisse und Signale wahrzunehmen,

- sie richtig zu interpretieren

- und dann prompt (d.h. unmittelbar) und

- angemessen darauf zu reagieren.

Die Interaktion emotional verfügbarer Eltern mit ihren Kindern zeichnet sich – auch in unbeschwerten Momenten – u.a. durch folgende Merkmale aus (vgl. Biringen, 2000):

- ein positives emotionales Klima (Freude, Begeisterung)

- Blickkontakt, Körperkontakt

- volle Aufmerksamkeit

- Anpassung an die Bedürfnisse und den Rhythmus des Kindes

- Kongruenz (Übereinstimmung z.B. zwischen Worten und Tonfall)

- Respekt für die Autonomie des Kindes (z.B. beim Spielen das Kind führen lassen)

- einen optimalen Grad an Strukturierung (so viel wie nötig und so wenig Hilfe wie möglich, damit das Kind den nächsten Schritt selbst tun kann; vgl. “scaffolding” nach Vygotsky, 1962).

Responsivität oder Verwöhnung? Feinfühlige Eltern nehmen beispielsweise ihr weinendes Baby gleich hoch, um herauszufinden, was es braucht, es zu beruhigen und seine Bedürfnisse zu befriedigen. Im Gegensatz zu den Befürchtungen mancher Eltern und im Gegensatz zu früheren verhaltenstheoretischen Annahmen hat Responsivität nichts mit Verwöhnen zu tun und führt nicht zu einer generalisierten Verstärkung und Ausweitung des Weinens (Spangler, 1999; Borkowski et al., 2002). Vielmehr macht das Kind die Erfahrung, dass der Ausdruck seiner Bedürfnisse geeignet ist, um mit Hilfe der Eltern seine Gefühle zu regulieren ( “interpsychische Emotionsregulation” ).

Bindungssicherheit. Es entsteht Vertrauen in die Verfügbarkeit der Eltern als “sichere Basis” (Bowlby, 1988), von der aus die Welt erkundet werden kann (Geborgenheit geben und Autonomie gewähren spielen hier eng zusammen!). Kinder feinfühliger Eltern entwickeln eine sichere Bindung (De Wolff & Van Ijzendoorn, 1997), was auch langfristig mit einer Vielzahl erwünschter Entwicklungsausgänge verknüpft ist (vgl. z.B. Gloger-Tippelt, 2003; Zimmermann et al., 2000). Sie drücken Kummer, Freude und Erleichterung deutlich aus. Dadurch erhalten die Eltern wichtige Informationen über den emotionalen Zustand des Kindes und können zu seiner emotionalen Stabilisierung beitragen.

Bindung und Emotionsregulation. Neuere physiologische Untersuchungen zeigen, dass sicher gebundene Kinder ihren Unmut deutlich äußern, ohne dabei physiologische Anzeichen emotionaler Belastung zu haben. Sie haben gelernt, dass ihr Emotionsausdruck etwas bewirkt und sie die unangenehme Situation ändern können. Bei “unsicher-vermeidend” gebundenen Kindern, die sich in Trennungssituationen ruhig und augenscheinlich “unabhängig” verhalten, steigen dagegen die Cortisolwerte (Hormone, die emotionale Anspannung anzeigen) an. D.h. diesen Kindern steht keine adäquate Verhaltensstrategie zur Veränderung der Situation zur Verfügung, die interne Emotionsregulation gelingt nicht (auch wenn ihr Ausdrucksverhalten das nahelegt!) und sie können zur externen Regulation nicht auf die Hilfe der Eltern zurückgreifen – vermutlich aus Angst vor Zurückweisung (Spangler, 1999).

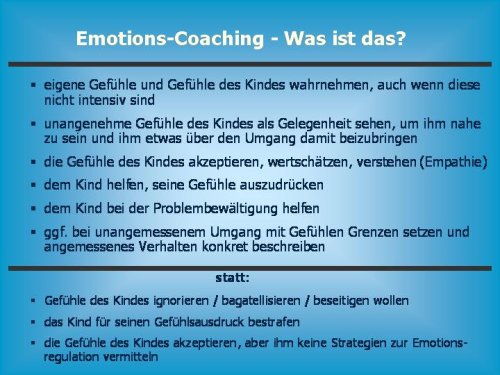

Emotions-Coaching

Wie Eltern auf Gefühlsäußerungen ihres Kindes reagieren, hängt maßgeblich von ihrer Meta-Emotions-Philosophie ab (s.o.; Gottman et al., 1997). Manche Eltern finden es manipulativ, wenn Kinder traurig sind, oder schicken ihr Kind in die “Auszeit” , wenn es wütend ist. Andere Eltern sehen die Traurigkeit des Kindes als Gelegenheit, um ihm nahe zu sein, wollen es verstehen und mit ihm darüber sprechen. Wenn Kinder ärgerlich oder wütend sind, unterscheiden sie zwischen dem Gefühl (das sie akzeptieren und als gerechtfertigt empfinden), und dem Verhalten (der Art und Weise, wie das Kind seine Gefühle ausdrückt) und bringen ihrem Kind bei, seinen Ärger in konstruktiver Form mitzuteilen.

Gerade in letzter Zeit hat eine rege Forschungsaktivität zu der Frage eingesetzt, wie Kinder emotionale Kompetenzen erwerben (z.B. den Umgang mit unangenehmen Gefühlen lernen; vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003). Eine entscheidende Rolle spielen dabei ihre Erfahrungen in der Familie (Friedlmeier, 1999). Viel “Ausagieren” stammt daher, dass Kinder nicht wissen, wie sie mit intensiven unangenehmen Gefühlen umgehen sollen. Sie sind hierbei auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen. Doch gerade wenn sich die unangenehmen Gefühle auf die Eltern beziehen, ist das eine besondere Herausforderung. Fast automatisch finden sich Eltern und Kinder auf gegnerischen Seiten wieder. Statt (als Team) mit vereinten Kräften nach einer für beide geeigneten Lösung zu suchen, versucht jeder, sich gegen den anderen durchzusetzen, die Gefühle steigern sich noch, es kommt zur Eskalation.

Auch wenn Eltern sich das manchmal noch so sehr wünschen: Die unangenehmen Gefühle ihres Kindes verschwinden nicht einfach, wenn sie ignoriert werden oder die Eltern dem Kind zu verstehen geben, dass es so nicht fühlen sollte – im Gegenteil, die Gefühle werden sogar häufiger und/oder intensiver, d.h. für Eltern immer schwieriger handhabbar (Malatesta-Magai, 1991).

Als besonders hilfreich haben sich dagegen zwei Facetten der Meta-Emotionsphilosophie herauskristallisiert:

- “ awareness“: Gefühle differenziert und bewusst wahrnehmen

- “ coaching“: Kinder im Umgang mit ihren Gefühlen anleiten.

Abb. 4: Emotionscoaching (nach Gottman, Katz & Hooven, 1997)

Eltern, die ihr Kind anleiten, mit seinen Gefühlen umzugehen ( “Emotions-Coaching” , vgl. Abb. 4), akzeptieren die Gefühle des Kindes und wollen verstehen, was in ihm vorgeht. Dabei greifen sie auf ihre eigenen emotionalen Erfahrungen zurück, fühlen sich in ihr Kind ein und signalisieren Verständnis und Solidarität. Sie verzichten auf gut gemeinte Ratschläge (inmitten starker Gefühle können Kinder nicht zuhören) und helfen dem Kind dann, wenn es sich beruhigt hat, angemessene Formen des Emotionsausdrucks zu finden (d.h. akzeptieren alle Gefühle, aber begrenzen unangemessenes Verhalten).

Auswirkungen auf die Kinder

Eltern, die auf ihr Kind im Sinne dieses Emotions-Coachings eingehen, stellen für das Kind eine sichere Umgebung zur Verfügung, die es ihm ermöglicht, seine Gefühle, Gedanken und Sorgen mitzuteilen. Die Kinder erhalten die wichtige Botschaft, dass alle Emotionen dazugehören, nicht nur die “positiven” . Indem die Eltern Wertschätzung und Respekt für die kindlichen Gefühle ausdrücken, lehren sie wichtige soziale Kompetenzen, die den Kindern in der Beziehung zu Gleichaltrigen zugute kommen. Darüber hinaus lernen die Kinder, sich selbst zu beruhigen und ihre Emotionen zu regulieren. Durch die physiologische Beruhigung lässt sich erklären, dass sie auch seltener körperlich krank sind, sich besser konzentrieren können und sogar besser in der Schule abschneiden (vgl. Denham et al., 1997; Eisenberg et al., 2001; Ramsden & Hubbard, 2002; Stams, Juffer & van Ijzendoorn, 2002).

Folgerungen für die Familienpraxis

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Unterstützungsprogrammen für Familien – mit großen Unterschieden hinsichtlich Zielvorstellungen, theoretischer Ausrichtung, Format und Didaktik (zum Überblick vgl. z.B. Layzer et al., 2001; Petermann, 2003; Schneewind & Graf, 2000). Die in diesem Beitrag vorgestellten Einsichten und Prinzipien bilden die Grundlage für das von der Autorin in Zusammenarbeit mit Sabine Walper entwickelte Elterntraining mit dem Titel “Familienteam® – Das Miteinander stärken” (Graf & Walper, 2002) zur Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen bei Eltern und ihren Kindern (Näheres auch hier).

Literatur

- Ainsworth, M. D., Blehar, M. C., Waters, E. & Wall, S. (1978). Patterns of attachment. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

- Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology Monograph, 4, 1-103.

- Baumrind, D. (1991). Effective parenting during the early adolescent transition. In P. A. Cowan & E. M. Hetherington (Eds.), Family transitions (pp. 111-163). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

- Belsky, J. (1981). Early human experience: A family perspective. Developmental Psychology, 17, 3-23.

- Belsky, J., Crnic, K. & Gable, S. (1995). The determinants of coparenting in families with toddler boys: Spousal differences and daily hassles. Child Development, 66, 629-642.

- Biringen, Z. (2000). Emotional availability: Conceptualization and research findings. American Journal of Orthopsychiatry, 70, 104-114.

- Borkowski, J. G., Ramey, S. L. & Stile, C. (2002). Parenting research: Translation to parenting practices. In J. G. Borkowski, S. L. Ramey & B.-P. M. (Eds.), Parenting and the child´s world: Influences on academic, intellectual, and social-emotional development. Monographs in parenting (pp. 365-386). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

- Bowlby, J. (1988). A secure base. Parent-child attachment and healthy human development. New York: Basic Books.

- Caspi, A. & Elder, G. H. (1988). Emergent family patterns: The intergenerational construction of problem behavior and relationships. In R. A. Hinde & J. S. Stevenson-Hinde (Eds.), Relationships within families: Mutual influences (pp. 218-240). New York, NY: Oxford University Press.

- Christensen, A. & Heavey, C. L. (1990). Gender and social structure in the demand/withdraw pattern of marital conflict. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 73-81.

- Conger, R. D., Cui, M., Bryant, C. M. & Elder, G. H. (2000). Competence in early adult romantic relationships: A developmental perspective on family influences. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 224-23.

- Covey, S. R. (1998). The seven habits of highly effective families. New York: Golden Books.

- Cowan, P. A. & Cowan, C. P. (2002). What an intervention design reveals about how parents affect their children´s academic achievement and behavior problems. In J. G. Borkowski, S. L. Ramey & B.-P. M. (Eds.), Parenting and the child´s world: Influences on academic, intellectual, and social-emotional development. Monographs in parenting (pp. 75-97). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

- Cummings, E. M. & Davies, P. (1994). Children and marital conflict: The impact of family dispute and resolution. New York: Guilford Press.

- Cummings, E. M. & Wilson, A. (1999). Contexts of marital conflict and children´s emotional security: Exploring the distinction between constructive and destructive conflicts from the children´s perspective. In M. J. Cox & J. Brooks-Gunn (Eds.), Conflict and cohesion in families: Causes and consequences (pp. 105-129). Mahwah, NJ: Erlbaum.

- Cummings, E. M., Zahn-Waxler, C. & Radke-Yarrow, M. (1984). Developmental changes in children´s reactions to anger in the home. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 25, 63-74.

- De Wolff, M. S. & Van Ijzendoorn, M. H. (1997). Sensitivity and attachment: A meta-analysis on parental antecedents of infant attachment. Child Development, 68, 571-591.

- Denham, S. A., Mitchell-Copeland, J., Strandberg, K., Auerbach, S. & Blair, K. (1997). Parental contributions to preschoolers´ emotional competence: Direct and indirect effects. Motivation and Emotion, 21, 65-86.

- Dunn, J. F. & Munn, P. (1985). Becoming a family member: Family conflict and the development of social understanding in the second year. Child Development, 56, 480-492.

- Eisenberg, N., Fabes, R. A. & Guthrie, I. K. (1997). Coping with stress: The roles of regulation and development. In S. A. Wolchik & I. N. Sandler (Eds.), Handbook of children´s coping: Linking theory and intervention. Issues in clinical child psychology (pp. 41-70). New York: Plenum Press.

- Eisenberg, N., Fabes, R. A., Guthrie, I. K. & Reiser, M. (2002). The role of emotionality and regulation in children´s social competence and adjustment. In L. Pulkkinen & A. Caspi (Eds.), Paths to successful development: Personality in the life course (pp. 46-70). New York: Cambridge University Press.

- Eisenberg, N., Gershoff, E. T., Fabes, R. A., Shepard, S. A., Cumberland, A. J., Losoya, S. H., Guthrie, I. K. & Murphy, B. C. (2001). Mother´s emotional expressivity and children´s behavior problems and social competence: Mediation through children´s regulation. Developmental Psychology, 37, 475-490.

- Emde, R. N. (2000). Next steps in emotional availability research. Attachment and Human Development, 2, 242-248.

- Engfer, A. (1988). The interrelatedness of marriage and the mother-child relationship. In R. A. Hinde & J. S. Stevenson-Hinde (Eds.), Relationships within families: Mutual influences (pp. 108-132). New York, NY: Oxford University Press.

- Fabes, R. A., Eisenberg, N., Hanish, L. D. & Spinrad, T. L. (2001). Preschoolers´ spontaneous emotion vocabulary: Relations to likability. Early Education and Development, 12, 11-27.

- Field, T. M. (1995). Psychologically depressed parents. In M. H. Bornstein (Ed.), Handbook of parenting, Vol. 4: Applied and practical parenting (pp. 85-99). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

- Fincham, F. D. & Beach, S. R. H. (1999). Conflict in marriage: Implications for working with couples. Annual Reviews of Psychology, 50, 47-77.

- Fincham, F. D. & Grych, J. H. (1991). Explanations for family events in distressed and nondistressed couples: Is one type of explanation used consistently? Journal of Family Psychology, 4, 341-353.

- Friedlmeier, W. (1999). Sozialisation der Emotionsregulation. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 19, 35-51.

- Gehring, T. (1998). Familiensytemtest (FAST). Göttingen: Hogrefe.

- Gehring, T. M. & Marti, D. (1993). The Family System Test: Differences in perception of family structures between nonclinical and clinical children. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 34, 363-377.

- Gloger-Tippelt, G. (2003). Die Bedeutung der Bindung für die Persönlichkeitsentwicklung. In W. Schneider & M. Knopf (Eds.), Entwicklung, Lehren und Lernen. Zum Gedenken an Franz Emanuel Weinert (pp. 53-73). Göttingen: Hogrefe.

- Goodman, S. H., Barfoot, B., Frye, A. A. & Belli, A. M. (1999). Dimensions of marital conflict and children´s social problem-solving skills. Journal of Family Psychology, 13, 33-45.

- Gottman, J. M. (1994). What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

- Gottman, J. M. (1999). The marriage clinic: A scientifically-based marital therapy. New York: Norton Professional Books.

- Gottman, J. M., Coan, J., Carrere, S. & Swanson, C. (1998). Predicting marital happiness and stability from newlywed interactions. Journal of Marriage and the Family, 60, 5-22.

- Gottman, J. M. & Katz, L. F. (1989). Effects of marital discord on young children´s peer interaction and health. Developmental Psychology, 25, 373-381.

- Gottman, J. M., Katz, L. F. & Hooven, C. (1997). Meta-emotion: How families communicate emotionally. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

- Graf, J. (2002). Wenn Paare Eltern werden. Weinheim: PVU.

- Graf, J. & Frank, R. (2001). Parentifizierung. Die Last, als Kind die eigenen Eltern zu bemuttern. In S. Walper & R. Pekrun (Hrsg.), Familie und Entwicklung. Aktuelle Perspektiven der Familienpsychologie (S. 314-341). Göttingen: Hogrefe.

- Graf, J. & Walper, S. (2002). Familienteam – Das Miteinander stärken. Kursleitermanual für den Elternkurs: Department Psychologie: Ludwig-Maximilians-Universität München.

- Gray, M. R. & Steinberg, L. (1999). Unpacking authoritative parenting: Reassessing a multidimensional construct. Journal of Marriage and the Family, 61, 574-587.

- Grych, J. H. & Fincham, F. D. (1993). Children´s appraisals of marital conflict: Initial investigations of the cognitive-contextual framework. Child Development, 64, 215-230.

- Harris, J. R. (2000). Ist Erziehung sinnlos? Die Ohnmacht der Eltern. Reinbek: Rowohlt.

- Kitzmann, K. M. (2000). Effects of marital conflict on subsequent triadic family interactions and parenting. Developmental Psychology, 36, 3-13.

- Krishnakumar, A. & Buehler, C. (2000). Interparental conflict and parenting behaviors. A meta-analytic review. Family Relations, 49, 25-44.

- Kucklick, C. (2002). Die hohe Kunst des Helfens. GEO, 4, 126-154.

- Layzer, J. I., Goodson, B. D., Bernstein, L. & Price, C. (2001). National evaluation of family support programs. Volume A: The meta-analysis. Cambridge, MA: Abt Associates Inc.

- Lindahl, K. M., Clements, M. & Markman, H. (1997). Predicting marital and parent functioning in dyads and triads: A longitudinal investigation of marital processes. Journal of Family Psychology, 11, 139-151.

- Mahoney, A., Jouriles, E. N. & Scavone, J. (1997). Marital adjustment, marital discord over childrearing, and child behavior problems: Moderating effects of child age. Journal of Clinical Child Psychology, 26, 415-423.

- Malatesta-Magai, C. Z. (1991). Development of emotion expression during infancy. General course and patterns of individual difference. In J. Garber & K. Dodge (Eds.), The development of emotion regulation and dysregulation (pp. 49-68). New York: Cambridge University Press.

- McHale, J. P. (1995). Coparenting and triadic interactions during infancy: The roles of marital distress and child gender. Developmental Psychology, 31, 985-996.

- Minuchin, S. (1983). Familie und Familientherapie: Theorie und Praxis struktureller Familientherapie (5. Aufl.). Freiburg: Lambertus.

- Petermann, F. (2003). Prävention von Verhaltensstörungen – Einführung in den Themenschwerpunkt. Kindheit und Entwicklung, 12, 65-70.

- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2003). Emotionale Kompetenz bei Kindern. Göttingen: Hogrefe.

- Petermann, F., Döpfner, M., Lehmkuhl, G. & Scheithauer, H. (2000). Klassifikation und Epidemiologie psychischer Störungen. In F. Petermann (Hrsg.), Lehrbuch der Klinischen Kinderpsychologie und -psychotherapie (S. 29-56). Göttingen: Hogrefe.

- Ramsden, S. R. & Hubbard, J. A. (2002). Family expressiveness and parental emotion coaching: Their role in children´s emotion regulation and aggression. Journal of Abnormal Child Psychology, 30, 657-667.

- Resch, F. (2001). Der Einfluss gesellschaftlicher Rahmenbedingungen auf die kindliche Entwicklung. In K. Gebauer & G. Hüther (Hrsg.), Kinder brauchen Wurzeln (S. 90-106). Düsseldorf: Walter.

- Saarni, C. (2002). Die Entwicklung von emotionaler Kompetenz in Beziehungen. In M. von Salisch (Hrsg.), Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend (S. 3-30). Stuttgart: Kohlhammer.

- Satir, V. (1982). Selbstwert und Kommunikation (5. Aufl.). München: Pfeiffer.

- Schneewind, K.A. (2002). Freiheit in Grenzen. Wege zu einer wachstumsorientierten Erziehung. In H.-G. Krüsselberg & H. Reichmann (Hrsg.), Zukunftsperspektive Familie und Wirtschaft (S. 213-262). Grafschaft: Vektor.

- Schneewind, K. A. & Graf, J. (2000). Beziehungstraining – Wissen und Handeln im Kontext von Partnerschaft und Familie. In H. Mandl & J. Gerstenmaier (Hrsg.), Die Kluft zwischen Wissen und Handeln: empirische und theoretische Lösungsansätze (S. 157-196). Göttingen: Hogrefe.

- Schneewind, K. A. & Ruppert, S. (1995). Familien gestern und heute: ein Generationenvergleich über 16 Jahre. München: Quintessenz.

- Spangler, G. (1999). Frühkindliche Bindungserfahrungen und Emotionsregulation. In W. Friedlmeier & M. Holodynski (Eds.), Emotionale Entwicklung. Funktion, Regulation und soziokultureller Kontext von Emotionen (pp. 176-196). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

- Spangler, G. & Zimmermann, P. (1995). Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung. Stuttgart: Klett-Cotta.

- Sroufe, L. A. (2002). From infant attachment to promotion of adolescent autonomy: Prospective, longitudinal data on the role of parents in development. In J. G. Borkowski, S. L. Ramey & B.-P. M. (Eds.), Parenting and the child´s world: Influences on academic, intellectual, and social-emotional development. Monographs in parenting (pp. 187-202). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

- Stams, G. J., Juffer, F. & van Ijzendoorn, M. H. (2002). Maternal sensitivity, infant attachment, and temperament in early childhood predict adjustment in middle childhood: The case of adopted children and their biologically unrelated parents. Developmental Psychology, 38, 806-821.

- Thurmaier, F. (1997). Ehevorbereitung – Ein partnerschaftliches Lernprogramm (EPL). Methodik, Inhalte und Effektivität eines präventiven Paarkommunikationstrainings. München: Institut für Forschung und Ausbildung in Kommunikationstherapie e.V.

- Tillmetz, E. & Themessl, P. (2004). Eltern werden – Partner bleiben. Ein Überlebenshandbuch für Paare mit Nachwuchs. München: Kösel.

- van den Boom, D. C. (1994). The influence of temperament and mothering on attachment and exploration: An experimental manipulation of sensitive responsiveness among lower-class mothers with irritable infants. Child Development, 65, 1457-1477.

- Van Ijzendoorn, M. H. (1995). Adult attachment representations, parental responsiveness and infant attachment: A meta-analysis on the predictive validity of the adult attachment interview. Psychological Bulletin, 117, 387-403.

- von Salisch, M. (2002). Emotionale Kompetenz entwickeln: Hintergründe, Modellvergleich und Bedeutung für Entwicklung und Erziehung. In M. von Salisch (Hrsg.), Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend (S. 31-49). Stuttgart: Kohlhammer.

- Vygotsky, L. S. (1962). Thought and language. Cambridge, MA: MIT Press.

- Walper, S. (1998). Individuation Jugendlicher in Konflikt-, Trennungs- und Stieffamilien. Theorie, Diagnostik und Befunde. Unveröffentlichte Habilitationsschrift: Universität München.

- Zimmermann, P., Suess, G. J., Scheuerer-Englisch, H. & Grossmann, K. E. (2000). Der Einfluss der Eltern-Kind-Bindung auf die Entwicklung psychischer Gesundheit. In F. Petermann, Niebank, Kay, Scheithauer, Herbert (Hrsg.), Risiken in der frühkindlichen Entwicklung. Entwicklungspsychopathologie der ersten Lebensjahre (S. 301-327). Göttingen: Hogrefe.

- Angaben zur Person

- Johanna Graf ist Familienpsychologin und Wissenschaftliche Assistentin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie arbeitet als Psychologische Psychotherapeutin und Kommunikationstrainerin (z.B. EPL/KEK) mit Paaren, Eltern und Familien. Ihre Schwerpunkte in Forschung und Lehre: Persönlichkeitsentwicklung im Kontext der Familie, Emotionale Regulation in Familien, Prävention für Paare, Eltern und Familien. Aktuelles Forschungsprojekt ist die Evaluation des Präventionsprogramms” Familienteam “.

Weitere Beiträge der Autorin hier in unserem Familienhandbuch

- "Hörst Du mir eigentlich zu?" - Warum Mütter, Väter und Kinder aneinander vorbeireden und was Eltern besser machen können

- Partner werden Eltern: Wechselwirkungen zwischen Paaren und Kindern

- "FamilienTeam"-Elterntraining: Mehr Freud' und weniger Leid in der Familie

Kontakt

Dr. Johanna Graf

Department Psychologie

Ludwig-Maximilians-Universität München

Leopoldstr. 13

80802 München

Tel.: 089 – 2180 5192

Erstellt am 12. Mai 2004, zuletzt geändert am 16. April 2010